江紹原的《發須爪》與周氏兄弟

江紹原

晚年讀書無規劃,手邊有什么就讀什么,想看哪本就看哪本,不受課題約束。如有感悟就寫下來,想到哪里就寫到哪里,不受論文格式規范。這種進入自由狀態的寫作,也許更能談出一些未必隨俗的看法。我最近閱讀的“手邊書”,就是上海文藝出版社一九八七年十二月影印出版的《發須爪——關于它們的風俗》,作為《民俗、民間文學影印資料》之十。原書一九二八年由開明書店初版,作者江紹原。

民俗指民眾的日常生活習慣,它隨人類社會的發生、發展而不斷演變,有其變遷性,也有相對長期的穩定性(如春節掛紅燈籠、包餃子)。民俗通過人類的言語、行為和心理進行傳承,滲透于社會生活的方方面面,是一種最為貼近民眾的文化現象。在中國古代典籍(如《禮記》《詩經》《史記》《漢書》《山海經》等)當中,都有關于民風民俗民間信仰的記載。但現代民俗學(Folklore)卻是一門新興的學科。這個名詞一八四六年由英國考古學者威廉·湯姆斯提出,是一個區別于“民間古語”“通俗文學”之類的概念,其研究范圍包括了風俗、禮儀、迷信、歌謠、寓言等領域,帶有跨學科性質,是了解社會、體察民眾生活(既包括物質生活,更側重精神生活)的一種重要手段。五四新文化運動發生之后,中國出現了第一批民俗學研究者,如鐘敬文對“七夕”風俗的研究,顧頡剛對孟姜女傳說的研究,錢南揚對祝英臺傳說的研究,容肇祖對迷信與傳說的研究,都屬于中國現代民俗學的奠基工作。一九二八年中山大學又專門成立了民俗學會,更讓民俗學名正言順地邁進了學術殿堂。在這個研究領域中,還有一位獨樹一幟的先行者,他就是江紹原。

江紹原(1898—1983),安徽旌德人,早年畢業于滬江大學預科,后赴美國加利福尼亞大學求學,因病短期回國,在北京大學哲學系做旁聽生。五四愛國運動時他是學生總代表之一,因參與“火燒趙家樓”而被捕。一九二〇年下半年再赴美國攻讀博士學位。一九二三年歸國,先后在北京大學、中山大學、中國大學、西北大學等校任教,開設禮俗迷信之研究等課程,并在北京大學創建了風俗調查會。代表作有《喬達摩底死》《發須爪——關于它們的迷信》《中國古代旅行之研究》等。又以游戲筆墨撰寫了五百五十余篇小品,涉及姓名、性愛、傳言、醫藥等諸方面的民風民俗。他在比較宗教學、旅行史和民俗學方面的研究視野開闊,遍及中外,帶有人類文化學的跨學科性質,既有學術史上的貢獻,又有至今仍然不容忽視的現實意義。一九五一年三月二十五日,胡喬木有一封致江紹原信。

紹原先生:

我沒有見過您,也不知您的近況,但是為了一種工作上的需要,決心給您寫這封信。

您關于宗教問題的文字我曾注意地讀過,并且知道您是研究過宗教的,雖然您在這方面似乎并沒有出過什么書。我們現在正在從事一項巨大的工作,要把中國的天主教、基督教的信徒們從帝國主義影響下解放出來,隨后也在自覺的基礎上逐步地從宗教本身的影響下解放出來。我想您是可以參加這個工作的。我想請您寫一些論文,系統的講講天主教基督教的真實歷史,以及它們在中國的真實歷史。您有興趣嗎?您的健康狀況、工作狀況跟利用資料的條件能否讓您進行這個工作嗎?希望您告訴我,并且告訴我一些您的近況和旁的您愿意說的話。

最后,請允許我介紹我自己。我在中共中央宣傳部工作,擔任副部長,曾讀過您的一些著譯。

敬禮

胡喬木

三月二十五日

這是中共中央負責意識形態工作的一位領導人給一位老知識分子表明禮賢下士態度的信。新中國成立初期,宗教界愛國人士吳耀宗等建議中國基督教要“自治、自養、自傳”,揭開了基督教“三自”愛國運動的序幕。胡喬木的這封信正是在這一背景下寫的(《江紹原藏近代名人手札》,中華書局2006年10月出版,第379至380頁)。這也是對江紹原提倡“健全的、批評的、積極的宗教學”的一種肯定。

江紹原民俗學研究的代表作是《發須爪》。眾所周知,在人體的器官中,除了盲腸,其他各有其功能,一個都不能少。但相對大腦、心臟、肺部而言,發、須、爪是很小的附屬組織、毛發組織、結締組織。江紹原從對這些似乎可有可無的人體小部件進行個案考察,見微知著,通過“小觀念”研究“大觀念”,考察發、須、爪在古人精神世界和行為世界中的位置。他在該書的導言和結論中反復強調:“研究小事物,不能不牽涉到大事物;而且小事物的研究,就是大事物研究之一部分。連所謂宇宙觀,人生觀……也僅是瓶兒觀,罐兒觀,大小兩便觀,須發爪觀……之和。”他研究發、須、爪的民俗觀,其實是研究中國傳統法治觀、倫理觀、醫療觀、生死觀的一部分,“猶如那些較大的‘觀’的研究,想就是那再大不過的宇宙人生觀的研究之一部分也”(上海文藝出版社1987年出版的影印本,第139140頁)。

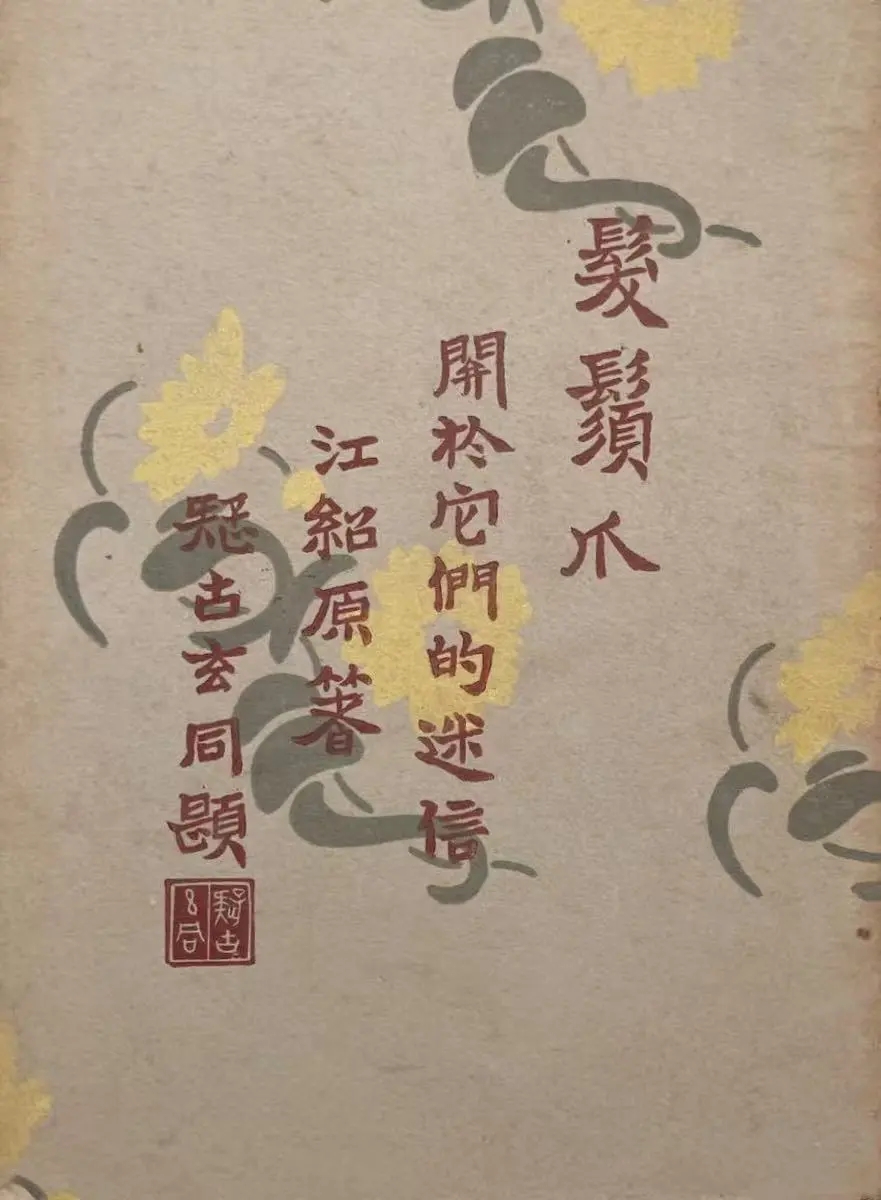

《發須爪:關于它們的迷信》,開明書店1928年初版封面

江紹原研究發、須、爪的方法論啟示,一是博考文獻,二是田野調查(包括親身體驗及采訪親友)。這部著作的篇幅不長,但詳注達一百條,征引資料包括中醫藥典、諸子百家、道家著述、域外文獻等。有些資料來自個人體驗,友人提供,以及江紹原夫人朱玉珂提供。朱玉珂是江蘇武進人,上海大同學院畢業,曾任職于北京大學醫學院及北京大學文科研究所,對江蘇民俗十分了解,是江紹原的賢內助。

《發須爪》一書的內容主要分為六個部分。一、在中國傳統觀念中,發、須、爪被認為有藥物功效,中醫、巫醫和民間傳說中均有記載,如醫治小兒病,婦女病,出血,傷疤,補陰、生發等。二、認為頭發能成為病因,所以術士常以發害人,想使誤食者為鬼氣所中,百藥不愈。三、認為發、須、爪跟它們的屬主之間有同感關系。損害人的發、須、爪就相當于損害了人體的精華,比如獲取了胎兒的頭發,即可施害于胎兒本人,由此成了蠱術的一種手段。四、認為發、須、爪可以成為本人的替代品,用以表達誠意,消災避難。損害他人之發,也等于損害了他本人。比如髡刑,即將人的頭發全部或部分剃掉,具有死刑的象征意義。“文革”時期給人剃“陰陽頭”,就是以此羞辱對方的人格。傳說中的成湯在大旱五年中剪發斷爪,表示他愿意舍身為民祈福,上感天神,下得民心。周成王生病,太師周公“揃蚤”(即修剪指甲)沉河,也是表示愿意舍身殉君。五、去發、須、爪要擇日:兇日不宜,吉日宜。至今仍有正月初一、七夕節、寒衣節、親人逝去頭七日均不宜理發的禁忌,也有蛇年正月初三、十一、十六均宜理發的民俗。六、認為死者發、爪有埋藏的必要,在葬禮中要特別處置,如放進“招魂袋”,防止被不祥之物獲取,使逝者不得安寧。該書附錄部分為《世界他處的關于發須爪甲的迷信》,說明江紹原是以世界眼光,比較民俗學的研究方法,來剖析中國古代關于“發須爪”的民俗。據他考證,世界各地風俗異中有同,比如對發、須、爪的迷信即是如此。竊以為,如果要談此書的不足,那就是跟資料性的描述相比,理論性的闡述尚嫌不足。這是在中國民俗學開創期難以避免的局限。但一九三二年江紹原在上海中華書局出版了他的譯著《現代英吉利謠俗及謠俗學》(英國瑞愛德著),比較全面地介紹了英國民俗的各個方面,對提升中國民俗學的理論水平起到了重要的推動作用。

江紹原開創性地進行禮俗迷信研究,宗旨是昌明科學,破除迷信。他在《中國禮俗迷信》一書中認為:“一切和近代科學相沖突的意念、信念以及它們并存的行為,我們皆呼為迷信。”

在中國文字史上,“迷信”二字出現于何時,有何含義,這些都是尚待進一步考證的問題。有人說始見于唐人墓志,泛指一種非理性心理。有人說從唐代至十九世紀末,“迷信”二字并不含批判意義;也有人認為這個名詞是站在儒家立場泛指其他宗教和民間信仰。一九〇八年十二月,魯迅在《破惡聲論》這篇未完成的文言論文中,提出了“偽士當去,迷信可存”的見解。“偽士”指軀殼猶存、靈性殆失的偽君子。“迷信”二字則指原始宗教與民間風俗,如神話寓言、龍的傳說……與“科學”相對立的“迷信”一詞,估計是二十世紀初期通過梁啟超等人從日文轉譯的。在五四新文化運動中,“科學”成為跟“民主”交相輝映的另一面精神旗幟。

在西方,科學與人權并重。江紹原對“迷信”一詞所做的界定,就是用西方的“科學”概念觀照中國風俗中的荒誕部分,如陰陽家符瑞五行之說,地氣風水之談。這種現象不僅在民間相當普遍(如當下在商品的收銀臺上“招財貓”隨處可見),在上流社會也以不同方式存在——一九一四年九月袁世凱為復辟帝制而舉行祭孔大典,并于十二月恢復祭天儀式,即為突出的例證。

不過,在實際生活中,不同人心目中的“科學”和“迷信”內涵又不盡相同。由于“科學”水平處在一個不斷提升的過程中,目前認為的“科學”當中或許還有尚待“證偽”的部分,應該堅持追求其客觀性和普遍性。至于“迷信”,有些包含著民眾對美好生活的期盼,成了一種民間風俗,如祈晴禱雨、禳災度厄,不能用簡單粗暴的方式對待。所以,江紹原反對搗毀廟宇,而主張尋求迷信的來源和真相。至于神話傳說中的故事,雖然不能接受事實的驗證,但其中也可能包含若干科學假說的成分,如嫦娥奔月、潛龍入海。由于當今科技的迅猛發展,飛船登月、潛艇入海,已成了活生生的現實。在中國民眾中,還有一種“迷而不信”的情況,有些人見神靈就拜,只是為了祈福求善,并非執著,借用魯迅的話而言,就是并無“確信”。

江紹原的民俗學研究得到了錢玄同、沈士遠等學者的“大贊嘆”,也引發了廣泛的各種爭議(如對“求雨”“命名”“鬧新房”現象的看法等)。在此,僅介紹他跟周氏兄弟的關系。

江紹原跟周氏兄弟的關系,介乎師友之間。江紹原在北京大學哲學系讀書期間,旁聽過魯迅講授的中國小說史課程。魯迅曾推薦江紹原到中山大學文學院英語系任教,并預借旅費,被人稱為“魯迅派”。由于宗教學研究當時受到冷遇,魯迅曾建議江紹原多翻譯歐美文學名著,如法國法朗士和美國辛克萊、馬克·吐溫的小說。魯迅跟江紹原為《語絲》同人,但因魯迅未刊登江紹原的推薦稿而雙方產生誤會,乃至疏遠。

魯迅跟江紹原在民俗方面的相互影響,是一個尚待進一步研究的課題。雖然沒有人稱魯迅為民俗學家,但魯迅對人類文化學的關注早于江紹原,而民俗學正是人類文化學的一個分支。對人類學的研究,從來離不開民俗學的支撐,而人類學的研究又為民俗學研究提供了廣闊的歷史背景。英國人類學家泰勒撰寫的《原始文化》和《人類早期歷史和文明發展研究》就實證了上述論點。

早在一九〇七年十二月,魯迅以“令飛”為筆名在日本東京《河南》月刊第一號發表了文言論文《人間之歷史》(收入雜文集《墳》時將篇名改為《人之歷史》),這就是譯介人類種族發生學的一篇文言文論文。該文依據德國生物學家海克爾的《人類種族的起源和系統論》等著作,勾勒了一部從低級到高級,從單細胞生物到人類的進化史。文中援引了不少中西方的典籍和傳說中的相關民俗資料,如活了一萬八千歲的盤古開天辟地,女媧氏引繩于泥摶黃土造人,巨靈之鰲背負蓬萊山翩翩起舞,上帝用七天時間創造萬物天地,等等,以圖動搖物種永恒不變的陳言謬說。文中還依據進化論的學說,將人類演進的系統劃分為魚類、蛙魚類、兩棲類、爬蟲類、鳥類、哺乳類、猿類、人類等不同階段。很少有人注意到,魯迅為中國現代小說的奠基之作,其實就是以文學的形式描繪了一幅從“蟲子”到“真的人”的人類進化藍圖。在魯迅筆下,那種被舊禮教和家族制度異化的人,跟豬、牛、羊、獅子、兔子、狐貍,乃至“海乙那”(即食肉獸鬣狗)并無本質區別。“食人民族”相當于“海乙那”,丑陋兇殘,搶食動物的殘尸。在《狂人日記》中,“吃人民族”的情況分三類:一是在生活困境中“易子而食”,這是由饑荒和戰亂造成的;二是愚昧迷信造成的,如認為吃了人的心肝“可以壯壯膽子,用饅頭蘸人血可治癆病”;三是用“仁義道德”吃人,如“割股療親”。這種用禮教吃人的人有著“獅子似的兇心,兔子的怯弱,狐貍的狡猾”,是作品揭露的重心。

小說中有一句容易引人誤讀的話:“他們的祖師李時珍做的‘本草什么’上,明明寫著人肉可以煎吃……”這是作品中“狂人”的“狂語”。李時珍是明代的藥物學家,著有《本草綱目》一書。該書第五十二卷“人部”關于“人肉”的條目寫的是:“身體發膚,受之父母,不敢毀傷。父母雖病篤,豈肯欲子孫殘傷其支體,而自食其骨肉乎?此愚民之見也。”對于唐代《本草拾遺》中人肉可以治病的說法,李時珍明確持批判態度。至于作品中期待出現的“真的人”,當時指的就是“誠”與“信”的人,斬斷了舊的“綱常倫理”,成為“人各有己”、能夠自己支配自己命運的人。江紹原曾將中國人分為受過科學思潮影響的新人,已受熏陶但積習猶存的半新人,和恪守舊禮教和舊道德的舊人,庶幾跟魯迅對“吃人者”“被吃者”和“真的人”的區分相接近。

魯迅跟江紹原之間還交流過民俗學方面的史料:一是“拖鞍”,二是“撒園荽”。一九二七年十二月九日,魯迅為江紹原繪制了一幅“拖鞍圖”,內容是一位傳說中的孝女,其父客死他鄉,找不到他的墳塋。孝女即以自己的頭發系于馬鞍逆行,自朝至夕,感天動地,終于找到了其父親的墳墓。魯迅深刻批判過這種中國的“愚孝”,撰寫過著名的散文《二十四孝圖》,因此能夠從罕見的古籍中發現這一故事。“園荽”即香菜,可以入藥。魯迅在同年七月二十七日致江紹原信中介紹了一種民俗,就是相傳種香菜播種時要口出污言穢語,香菜才能生長滋盛。魯迅征引了明代顧元慶所撰《夷白齋詩話》中的一則記載,說芝麻必須夫婦共同種植產量才會倍增,作為“撒園荽”民俗的一種旁證。魯迅翻譯荷蘭作家望·藹覃的長篇童話小說《小約翰》時,江紹原也幫助魯迅查考過書中人物譯名。

魯迅跟江紹原在民眾心理研究上的一次配合,是剖析修建孫中山陵墓“須攝童男童女魂靈”之謠言。民眾的信謠心理,也是民俗學研究的一項重要內容。孫中山是一九二五年在北京病逝的,靈柩暫厝西山碧云寺。一九二七年國民政府定都南京,決定在紫金山修建中山陵。一九二八年四月,謠言蜂起,說中山陵于完工之前需攝取一千名童男童女的靈魂,導致江蘇一帶幼兒家長的惶恐:有的購置黃布袋,內儲茶葉白米,外書“中山造墳墓,與我不相干”等荒誕謠諺,懸掛在兒童的脖子上;有的干脆在兒童衣服上縫一五色小國旗,想以此免除一切災難;有的則在兒童的口袋里裝上朱砂和狗毛,認為可以避邪。這種社會現象引起了人們的關注。有人問:列寧跟孫中山都是偉人,為什么列寧墓有人拜謁,而建中山陵卻引起百姓如此恐慌?為此,江紹原撰寫了《淮安人對于造孫陵》等小品予以說明。他認為,這種謠言在民間盛傳,表面上看似乎是因為“中國民眾的知識太低和太迷信”,而實質上是因為“中國革命和俄國革命不是一樣的革命”(江紹原:《中山墓與列寧墓》,1928年9月5日《貢獻》四卷一期)。在此文之前,魯迅就在同年四月三十日出版的《語絲》周刊上發表了《太平歌訣》一文,同樣認為這種現象表明,當時的國民革命并沒有達到“喚醒民眾”的目的。“人來叫我魂,自叫自當承,叫人叫不著,自己頂石墳”,把民眾跟政府的關系暴露得淋漓盡致。真正的革命文學家不能閉著眼睛無視這種社會的陰暗面。

江紹原和夫人朱玉珂在八道灣

就私人關系而言,江紹原跟周作人更為接近。二十世紀四十年代,江紹原搬進了周作人八道灣的寓所,直到逝世。早在留學日本時期,周作人跟魯迅一樣,也對社會人類學開始關注,尤其喜愛希臘神話。在五四時期的作家中,周作人對民間文學、兒歌童謠、風俗禮教,以及很少有人研究的性心理,都表現出了極大的興趣。他一直鼓勵江紹原堅持民俗學研究,為江紹原提供各種相關資料,如民國藏書家葉德輝編輯刊行的《雙梅影闇叢書》,清代陳森創作的白話狹邪小說《品花寶鑒》,清代藏書家鮑廷博父子刊刻的《知不足齋叢書》,以及《大清律例》中有關人體入藥的記載。外國論著中,周作人推薦給江紹原研究參考的,有丹麥尼羅普著《接吻與其歷史》,日本田中祐吉著《變態風俗之研究》(其中有《月經俗稱考》),英國散茂士著《魔鬼史》,美國康乃爾著《牙齒之民俗》,英國芮渥爾斯的《法術醫學與宗教》,法國樊國樑主教著《燕京開教略》,英國弗雷澤著《金枝》,日本堀岡文吉著《國體起源之神話的研究》,等等。其中有些成了江紹原研究民俗的主要參考資料。江紹原的《發須爪》出版之前,周作人還親自校對了一部分文稿,并為該書撰寫了序言。

一九二四年底,周作人跟江紹原之間還就中國的禮俗進行了一場熱烈的討論。周作人在當年十一月出版的《語絲》第一期發表了《生活之藝術》一文,提倡中國“本來的禮”,反對縱欲與禁欲這兩種極端的生活方式。周作人自詡為一個中庸主義者,但他提倡的“中庸”并非照搬孔圣之道中的“中正”“中和”,而是試圖將中國千年前的舊文明跟希臘文明進行篩選、調和,形成自己的一種思維方式與處世哲學。對此,江紹原持不同意見,認為周作人為了批判宋明理學,未免將千年前的“禮”過于理想化了,或者這種“禮”并不存在。對于當時的中國社會,最緊迫的并不是如何立禮——即提倡所謂“生活之藝術”;而是先破“俗”,相當于魯迅提倡的“破除舊軌道”,掃蕩阻礙中國社會進步的“《三墳》《五典》,百宋千元,天球河圖,金人玉佛,祖傳丸散,秘制膏丹”(《華蓋集·忽然想到·六》)。在這場討論中,周作人被戲稱為“禮部總長”,江紹原被戲稱為“禮部次長”。

除了公開討論,周作人跟江紹原在私人通信中還討論過“人藥”問題(見1925年11月14日周作人致江紹原信,收入江小蕙編《江紹原藏近代名人手札》,第259頁,中華書局2006年10月出版),認為中國傳統“人藥”是對人性,特別是對婦女和兒童的摧殘。

根據中醫文獻,并無“人藥”這個詞語,準確的說法是“人部藥”,見諸李時珍《本草綱目》第五十二卷。“人部藥”指將跟人體有關的部分入藥,包括人體的分泌物(乳汁、月經、唾沫、精液),排泄物(如大小便),病理產物(如結石),廢棄物(如發、須、爪),人尸體上所取之物(如天靈蓋、木乃伊),與人體接觸的衣物(如女人內褲),或畸胎、畸形人等(參閱鄭金生著《藥林外史》,廣西師范大學出版社2007年4月出版)。相關用藥受早期巫術“萬物有靈”的思想影響甚大,大部分屬于邪術,已退出歷史舞臺;少部分如“血余炭”(頭發燒成的炭)、“紫河車”(胎盤)、“秋石”(童便)等有人還繼續使用。早在四百多年前,李時珍即對“人部藥”進行了具體分析,區別對待,實屬難能可貴。

文末還想談談我跟江紹原的一面之緣,此前我聽說江紹原性格怪異。有人慕名登門拜訪,他躺在八大灣大院的躺椅上,眼皮也不抬地說:“江紹原不在。”我當時想,這就是魯迅說的魏晉風度?后來又聽到他晚年的狀況,以及家庭變故,也就理解了他不輕易跟陌生人打交道的原因。大約是一九七七年初,魯迅博物館文物典藏部有一張魯迅收藏的拓片,拓自會稽禹陵窆石,魯迅并撰《會稽禹廟窆石考》。金濤和我準備將此文刊登于《魯迅研究資料》,但拓片上脫字甚多,我們看不大懂,于是馳函求教于博考文獻的江紹原先生。一天上午,一位近八十歲的老人到位于北京西皇城根的魯迅研究室找我。印象中他并不魁梧,但面容慈祥,似乎也未拄杖。他見到我后握握手,遞給我一個未封口的信封。打開一看,有十幾頁信紙,是對我提問的回答,對會稽窆石來歷及相關歷史記載進行了考證。我瀏覽一過,雖然也不太懂,但意識到內容珍貴,不敢據為私有,隨即上交給了魯迅研究室主任李何林先生。但后來此事似無下文。我想,這樣的信件應該不會丟失。如果能重新發現,應作為江紹原佚文刊出。這也是對這位大學者的珍貴紀念。