從父親周楞伽的一篇書評談起

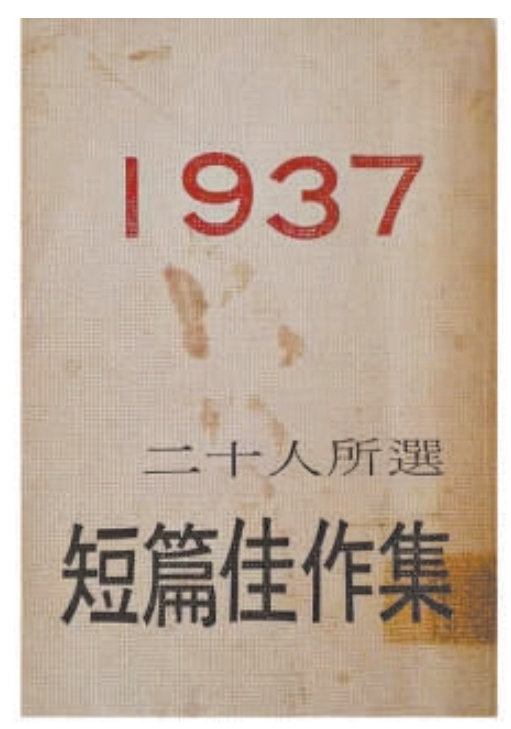

1936年年底,上海良友出版公司趙家璧編輯出版了一本近一千頁 的《短篇佳作集》,由當時20位文壇著名的作家,推選新老作家的短篇小說一至三篇,精裝出版。第二年,又以《1937 二十人所選短篇佳作集》予以再版。

這本集子的推選者有茅盾、蕭乾、凌叔華、葉圣陶、巴金、朱自清、鄭振鐸、黎烈文等人。作者有魯迅、郭沫若、丁玲等名家,也有剛露頭角的新進作家,如夏衍、劉白羽、張天翼、吳組緗、艾蕪等人,以及無名作家陳狄、維特、季子、嚴文井(后來以兒童文學出名)等人。

我父親周楞伽當時在1937年1卷1期的《讀書》雜志上發表文章,贊賞評價了這部巨著,認為這本佳作集避免了因為小團體或者個人立場和愛好的不同,卻把眾所公認的代表作加以舍棄的弊病。更值得肯定的是,作品有一個共同的目標,就是忠實地反映了客觀現實的真實,顯示了中國新文藝的成長,并且向著現實主義道路的邁進。

我父親還在此文中指出:這冊選集中的老作家只有六位,他們的作品只占全書的百分之十五,反之,近幾年頗為活躍的作家和無名作家卻有四十一位。作為編輯,這種提拔后進的良苦用心,值得可敬可佩。

其中,特別值得注意的是端木蕻良,他的短篇小說《遙遠的風沙》把人物的個性和塞外的風景描寫得如此強烈逼真,使得我們在閱讀作品時,眼前仿佛有土匪本色的煤黑子揚著他滿是絡腮胡子面孔的獰笑,以及堅強勇敢的隊長雙尾蝎詐死伏在馬背、繼而直挺起身子的警覺。尤其是他的《鴜鷺湖的憂郁》,作品的風格雖然不如前者,但風味依然是特殊而奇妙,使人有回腸蕩氣之感。由于這一位新作家的出現,會更加鼓勵老作家向前努力。羅淑女士的《生人妻》,寫的是如此真實逼人,我前后讀了三四次,感動得幾乎要流下眼淚來。

華沙女士的《生手》,雖然不過是短篇的報告文學,卻把中國工人在東洋紗廠里做工所受到的非人道的壓迫,完全暴露了出來。比起夏衍的《包身工》,還要動人。在1936年這一年內,珍貴的收獲如此之多,并且多半是出于新人之手,無論如何不能不說是文壇上可喜的現象。

另外,我父親還特別提到,有位叫宋越的業余作者,是個警察,過去曾經在陳望道編輯的《太白》和傅東華編輯的《文學》雜志上發表過作品,這次入選的《關餉》以自己的生活實踐為事例,雖然只有寥寥幾筆,也比那些堆砌辭藻的作品動人萬倍。我們希望這不過是一個時代的前奏曲,以后會有更多的,有著偉大生活經驗的工人、農民、士兵,都能夠依靠他們各人自身的生活實踐,寫出偉大的作品來。中國文學的現實主義,無疑將在他們的手中有著更大的展開和完成。

文中還提了一點建議,他認為:除了編輯短篇小說和報告文學之外,最好能夠把文藝理論、雜文、戲劇、詩歌、散文、隨筆等都選出幾篇代表作品來,通力合作,編輯一部文藝年鑒,這個工作一定會更有意義。

最后他認為:與其由幾位知名作家來推選,不如由全體讀者來投票公選,雖然讀者的愛好各不相同,但是當前的客觀環境能使他們趨向一致,這樣,一定能夠產生出更好的成果來。

這里我有一個疑問,既然父親在八十年前的這篇評論中,提及華沙女士的報告文學《生手》,并且認為其文學價值和社會價值都不亞于夏衍的《包身工》,那么,今天編撰的各種中國現代文學史為什么卻絲毫沒有提及這位作家呢?這篇報告文學當年是由黎烈文推薦的,但時至今天,無人知曉這位華沙女士是何方人士。可見,當我們將注意力集中在那些文學大師的同時,是否還需要挖掘一些名不見經傳的文學小人物呢?