重讀《贊美》:在“命運(yùn)”和“歷史”的慨嘆中

編者按:今年,學(xué)者易彬出版著作《幻想底盡頭:穆旦傳》,借助翔實(shí)的文獻(xiàn),記述了詩(shī)人穆旦/翻譯家查良錚在風(fēng)云變幻的時(shí)代中激蕩起伏的一生。從西南聯(lián)大烽火中的詩(shī)性覺(jué)醒,到晚年譯筆如刀的查良錚重生,作者依托近大量的原始書報(bào)刊文獻(xiàn),數(shù)百份書信、手稿與檔案,在歷史褶皺中還原真實(shí)血肉。當(dāng)詩(shī)行與譯稿在時(shí)代風(fēng)浪中相互映照,一個(gè)知識(shí)分子的精神史躍然紙上。經(jīng)作者授權(quán),中國(guó)作家網(wǎng)特遴選該著第六章部分文字發(fā)布,以饗讀者。

《幻想底盡頭:穆旦傳》,易彬 著,上海文藝出版社,2025年2月

穆旦1942年參加遠(yuǎn)征軍之前于昆明

一、“贊美”型詩(shī)歌,非歌頌型意象

真正確立穆旦詩(shī)人形象的應(yīng)該是1941年12月所寫下的《贊美》。在日后那些選入穆旦詩(shī)歌的相關(guān)詩(shī)歌選本中,《贊美》的入選頻次是最高的,已被讀者視為穆旦詩(shī)歌風(fēng)格的標(biāo)志之一。

詩(shī)題取名“贊美”,同時(shí),每一節(jié)又均以“一個(gè)民族已經(jīng)起來(lái)”收束(全詩(shī)四節(jié)),其情感的濃烈可謂達(dá)到了無(wú)以復(fù)加的程度。這樣一種熱烈頌詞或許會(huì)令人想到美國(guó)詩(shī)人惠特曼,據(jù)稱,當(dāng)時(shí)穆旦“十分喜歡惠特曼,愛(ài)《草葉集》到了一個(gè)發(fā)瘋的地步,時(shí)常念,時(shí)常大聲朗誦”。借用穆旦本人當(dāng)時(shí)評(píng)介艾青詩(shī)歌的話說(shuō)即是,“如同惠特曼歌頌著新興的美國(guó)一樣,他在歌頌著新生的中國(guó)”。

從1939-1941年間的一批詩(shī)歌來(lái)看,穆旦加入民族大合唱行列的姿態(tài)是非常明顯的。但是,細(xì)細(xì)審讀《贊美》卻可發(fā)現(xiàn),即便是在引用頻率極高的第一節(jié)里,在“一個(gè)民族已經(jīng)起來(lái)”這一熱切的呼告發(fā)出之前,詩(shī)人卻也鋪列了一長(zhǎng)串的“災(zāi)難”和“恥辱”:

說(shuō)不盡的故事是說(shuō)不盡的災(zāi)難,沉默的

是愛(ài)情,是在天空飛翔的鷹群,

是干枯的眼睛期待著泉涌的熱淚,

當(dāng)不移的灰色的行列在遙遠(yuǎn)的天際爬行;

我有太多的話語(yǔ),太悠久的感情,

我要以荒涼的沙漠,坎坷的小路,騾子車,

我要以槽子船漫山的野花,陰雨的天氣,

我要以一切擁抱你,你,

我到處看見(jiàn)的人民呵,

在恥辱里生活的人民,佝僂的人民,

我要以帶血的手和你們一一擁抱。

因?yàn)橐粋€(gè)民族已經(jīng)起來(lái)。

“災(zāi)難”“恥辱”等詞匯以及一系列晦暗的意象誘發(fā)了一個(gè)無(wú)可規(guī)避的問(wèn)題:詩(shī)人究竟是站在什么樣的位置來(lái)發(fā)出贊美之辭的?與當(dāng)時(shí)及后來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)盛行的“贊美”型詩(shī)歌不同的是,穆旦的抒情姿態(tài)似乎并不高揚(yáng),他所選用的詞語(yǔ)和意象并不是明朗型或“贊美型”的、而基本上是與生命力的張揚(yáng)相反的詞語(yǔ),如“荒涼”“坎坷”“枯槁”“踟躕”“恥辱”“憂郁”“干枯”“灰色”“饑餓”“呻吟”“寒冷”等;而其意象更是幾乎無(wú)一例外的非歌頌型意象,如“沙漠”“騾子車”“槽子船”“茅屋”“沼澤”等。

這些詞語(yǔ)和意象既高密度地出現(xiàn),“贊美”生成的基本背景正可彰顯。它們來(lái)自哪里呢?來(lái)自“荒涼”的、“恥辱”的生存底層。這倒并不突兀,年輕的詩(shī)人雖出身于城市但也不乏堅(jiān)實(shí)的底層經(jīng)驗(yàn)——來(lái)自于1937年全面抗戰(zhàn)之后的遷徙經(jīng)歷。在1940年發(fā)表兩首勾描旅途見(jiàn)聞的《出發(fā)——三千里步行之一》《原野上走路——三千里步行之二》之后,至1941年——遷徙之后的第三年,終呈爆發(fā)的態(tài)勢(shì),在《在寒冷的臘月的夜里》《中國(guó)在哪里》《小鎮(zhèn)一日》《贊美》等詩(shī)中,遷徙見(jiàn)聞與底層見(jiàn)聞赫然成為寫作的一種重要資源,且寫法相似,即多半有一種加入民族大合唱的姿態(tài),卻又取用一種非贊美型態(tài)的詞匯。

這樣一來(lái),穆旦寫作之中那樣一種持重的品質(zhì)得到了非常清晰的彰顯——遷徙見(jiàn)聞一直沉積于詩(shī)人內(nèi)心,經(jīng)由現(xiàn)實(shí)的磨練以及寫作的反復(fù)呈現(xiàn),終成一種風(fēng)格。作為風(fēng)格,它應(yīng)包括這樣一些要素:特定題材的選取,藝術(shù)手法和視角的施用,以及最為根本性的抒情姿態(tài)與詩(shī)歌觀念的確立,等等。

二、“新的抒情”:評(píng)論與自況

先看看流現(xiàn)著穆旦這一時(shí)期詩(shī)歌觀念的兩則書評(píng),即關(guān)于艾青和卞之琳的評(píng)論,《〈他死在第二次〉》和《〈慰勞信集〉——從〈魚目集〉說(shuō)起》,分別刊載于1940年3月3日和4月28日的香港版《大公報(bào)·文藝》。評(píng)論往往被認(rèn)為與創(chuàng)作有著或緊或松的關(guān)聯(lián),其中或多或少包含了作者個(gè)人的藝術(shù)經(jīng)驗(yàn),以及對(duì)于當(dāng)時(shí)若干寫作態(tài)勢(shì)及詩(shī)歌觀念的省察。穆旦所作文學(xué)評(píng)論類文字相當(dāng)稀少,這兩篇可能是穆旦全部寫作之中僅有的對(duì)當(dāng)下的詩(shī)歌創(chuàng)作展開(kāi)評(píng)述的文章,其觀點(diǎn)自可深入探究。

兩者都算是時(shí)評(píng),所針對(duì)的均是成名詩(shī)人剛出版(發(fā)表)不多久的作品(集),而且,寫作和發(fā)表的時(shí)間也相近,具體行文的內(nèi)在理路也別有用心地帶有某種互補(bǔ)性,既有正面的闡釋,也有反面的批評(píng)——在穆旦當(dāng)時(shí)的視域中,業(yè)已成名的前輩詩(shī)人的寫作既是“可以憑藉的路子”,也可能是因抒情氣質(zhì)“貧乏”而可待批評(píng)的。

關(guān)于艾青詩(shī)歌的評(píng)論屬“正題”,帶有強(qiáng)熾的肯定語(yǔ)氣,認(rèn)為這是“抗戰(zhàn)以后新興的詩(shī)壇上”的“珍貴的收獲”,這種“收獲”不僅僅是“中國(guó)的”內(nèi)容,還在于語(yǔ)言上“創(chuàng)試的成功”:

做為一個(gè)土地的愛(ài)好者,詩(shī)人艾青所著意的,全是茁生于我們本土上的一切呻吟,痛苦,斗爭(zhēng),和希望。他的筆觸范圍很大,然而在他的任何一種生活的刻畫里,我們都可以嗅到同一“土地的氣息”。這一種氣息正散發(fā)著香和溫暖在他的每篇詩(shī)里。從這種氣息當(dāng)中我們可以毫不錯(cuò)誤地認(rèn)出來(lái),這些詩(shī)行正是我們本土上的,而沒(méi)有一個(gè)新詩(shī)人是比詩(shī)人艾青更“中國(guó)的”了。

讀著艾青的詩(shī)有和讀著惠特曼的詩(shī)一樣的愉快。他的詩(shī)里充滿著遼闊的陽(yáng)光,和溫暖,和生命的誘惑。如同惠特曼歌頌著新興的美國(guó)一樣,他在歌頌新生的中國(guó)。[……]

[……]光就作者在詩(shī)里所采用的這種語(yǔ)言來(lái)說(shuō),他已經(jīng)值得我們注意了。因?yàn)槲覀兘K于在枯澀呆板的標(biāo)語(yǔ)口號(hào),和貧血的堆砌的詞藻當(dāng)中,看到了第三條路創(chuàng)試的成功,而這是此后新詩(shī)唯一可以憑藉的路子。讓我們像平日說(shuō)話一樣地念出他的詩(shī)來(lái)吧,有誰(shuí)不感到那里面單純的,生動(dòng)的,自然的節(jié)奏美的么?

而這就比一切理論都更雄辯地說(shuō)明了詩(shī)的語(yǔ)言所應(yīng)采取的路線。

“路子”/“路線”一類詞匯的施用,顯示出這并非隨性的、簡(jiǎn)單的時(shí)評(píng),而是蘊(yùn)涵了穆旦當(dāng)時(shí)對(duì)于新詩(shī)發(fā)展道路的思考。關(guān)于卞之琳的評(píng)論既沿著前文的思路對(duì)“新的抒情”或者說(shuō)“第三條路”做出了更明確的界定,也對(duì)《慰勞信集》提出了批評(píng),所謂“反題”。

所謂“新的抒情”不是“‘牧歌情緒’加‘自然風(fēng)景’”,文中援引徐遲的《抒情的放逐》指出,這一情調(diào),卞之琳在《魚目集》里即已“放逐”。它是一種在抗戰(zhàn)時(shí)代條件下所需要的“朝著光明面的轉(zhuǎn)進(jìn)”的“新的抒情”:“為了表現(xiàn)社會(huì)或個(gè)人在歷史一定發(fā)展下普遍地朝著光明面的轉(zhuǎn)進(jìn),為了使詩(shī)和這時(shí)代成為一個(gè)感情的大諧和,我們需要‘新的抒情’!”

一方面,抗戰(zhàn)時(shí)代的到來(lái)使得“新的抒情”成為可能:“我們可以想見(jiàn)有許許多多疲弱的,病態(tài)的土地都隨著抗戰(zhàn)的到來(lái)而蓬勃起來(lái)了,它們正怎樣擁擠著在詩(shī)人的頭腦里,振奮他,推動(dòng)他,使他不得不一次又一次地用粗大的線條把它們表現(xiàn)出來(lái)。”(《〈他死在第二次〉》)另一方面,這“新的抒情”又需要一種“理性”來(lái)支撐:

這新的抒情應(yīng)該是,有理性地鼓舞著人們?nèi)?zhēng)取那個(gè)光明的一種東西。我著重在“有理性地”一詞,因?yàn)樵谖覀兘袢盏脑?shī)壇上,有過(guò)多的熱情的詩(shī)行,在理智深處沒(méi)有任何基點(diǎn),似乎只出于作者一時(shí)的歇斯底里,不但不能夠在讀者中間引起共鳴來(lái),反而會(huì)使一般人覺(jué)得,詩(shī)人對(duì)事物的反應(yīng)畢竟是合他們相左的。

[……]“新的抒情”應(yīng)該遵守的,不是幾個(gè)意象的范圍,而是詩(shī)人生活所給的范圍。他可以應(yīng)用任何他所熟習(xí)的事物、田野、碼頭、機(jī)器、或者花草;而著重點(diǎn)在:從這些意象中,是否他充足地表現(xiàn)出了戰(zhàn)斗的中國(guó),充足地表現(xiàn)出了她在新生中的蓬勃、痛苦、和歡快的激動(dòng)來(lái)了呢?對(duì)于每一首刻畫了光明面的詩(shī),我們所希冀的,正是這樣一種“新的抒情”。因?yàn)槿绻荒軒Ыo我們以朝向光明的激動(dòng),它的價(jià)值是很容易趨向于相反一面去的。

卞之琳的新作即是“趨向于相反一面去的”的詩(shī)歌,“‘新的抒情’成分太貧乏了”;“這些詩(shī)行是太平靜了,它們?nèi)狈Π橹莾?nèi)容所應(yīng)有的情緒的節(jié)奏”。需要提及的是,當(dāng)穆旦將卞之琳新作做出這番指認(rèn)的時(shí)候,艾略特所帶來(lái)的“以機(jī)智(wit)來(lái)寫詩(shī)的風(fēng)氣”成為了參照對(duì)象——“把同樣的種子移植到中國(guó)來(lái),第一個(gè)值得提起的”是卞之琳。但在這些新作里,“這些‘機(jī)智’僅僅停留在‘腦神經(jīng)的運(yùn)用’的范圍里是不夠的,它更應(yīng)該跳出來(lái),再指向一條感情的洪流里,激蕩起人們的血液來(lái)”。

穆旦所稱許的“新的抒情”并非泛濫無(wú)邊,而是植根于“詩(shī)人生活所給的范圍”,縱觀穆旦當(dāng)時(shí)的寫作,并不難看出其間的關(guān)聯(lián)[……]

在兩篇時(shí)評(píng)文章之中,穆旦說(shuō)話的口氣堅(jiān)定,充滿熱情,仿佛是一個(gè)歷史的預(yù)言家。不妨將視域稍稍往下拉:艾青的寫作,如所提及的《雪落在中國(guó)的土地上》《他死在第二次》《吹號(hào)者》等詩(shī)篇,確是超拔于“枯澀呆板的標(biāo)語(yǔ)口號(hào),和貧血的堆砌的詞藻”之上,不過(guò),艾青本人后來(lái)的寫作卻深深地陷入這樣一種語(yǔ)言的牢籠之中,《吳滿有》(1942)、《歡迎三位勞動(dòng)英雄》(1944)等詩(shī)歌,所運(yùn)用的語(yǔ)言變得更白、更易懂,“單純的,生動(dòng)的,自然的節(jié)奏美”卻幾乎消失殆盡。這樣的蛻變,當(dāng)是穆旦所沒(méi)有預(yù)料到的吧。

三、從“合唱”到“具體個(gè)人的面孔”

“新的抒情”并非停留在抽象觀念層面,而是在穆旦此前此后的寫作中多有體現(xiàn)。

1939年初,尚是外文系三年級(jí)學(xué)生的穆旦就加入到民族“大合唱”的行列當(dāng)中。年輕的詩(shī)人似乎按抐不住滿懷的喜悅——“讓我歌唱,以歡愉的心情”:

讓我歌唱帕米爾的荒原

用它峰頂?shù)撵o穆的聲音,

混然的傾瀉如遠(yuǎn)古的溶巖,

悄悄迸涌出堅(jiān)強(qiáng)的骨干,

像鋼鐵編織起亞洲的海棠,

[……]

《Chorus二章》(后改題《合唱》/《合唱二章》)并非經(jīng)驗(yàn)型的詩(shī)篇,而是帶有強(qiáng)烈的想象色彩,“并非牽強(qiáng)地說(shuō),‘嫩綠的樹(shù)根’乃是對(duì)民族新生的冀望。國(guó)族危難的歷史勢(shì)態(tài)將一位青年的生命情調(diào)引向一種青春期的民族情緒,這一情緒試圖以對(duì)廣褒地域上山林河海之交鑄的贊美來(lái)體現(xiàn)某種自信。但在這里,構(gòu)成每一民族之民族性的真正經(jīng)驗(yàn),亦即那些日常而細(xì)小的勞作與艱辛并沒(méi)有進(jìn)入詩(shī)歌之中。《合唱》沒(méi)有出現(xiàn)任何一位具體個(gè)人的面孔。”但敏感的讀者或許已經(jīng)發(fā)現(xiàn),在發(fā)出“合唱”之辭時(shí),“痛哭”“死難”一類詞匯也多有浮現(xiàn):

〇熱情的擁抱!讓我歌唱,

讓我扣著你們的節(jié)奏舞蹈,

當(dāng)人們痛哭,死難,睡進(jìn)你們的胸懷,

搖曳,搖曳,化入無(wú)窮的年代,

他們的精靈,〇你們堅(jiān)貞的愛(ài)!

看起來(lái),穆旦既欲加入民族大合唱的行列,又將自己成為一個(gè)獨(dú)聲部,所發(fā)出的音質(zhì)也就顯得有些卓爾不凡。在《出發(fā)》《原野上行走》這兩首明確標(biāo)明為“三千里步行”的詩(shī)里,“廣大的中國(guó)的人民”作為一個(gè)群體的實(shí)際生存境遇進(jìn)入詩(shī)人的視域當(dāng)中(“他們流汗,掙扎,繁殖!”),但基調(diào)乃是年輕的歡欣。

這與其說(shuō)是年的詩(shī)人忽視了“廣大的中國(guó)的人民”的生存境遇,還不如說(shuō)是有意張揚(yáng)了“我們”身上的生命活力:遷徙之途不僅強(qiáng)壯了年輕學(xué)子們的身體,更賦予了他們某種不容抗拒的時(shí)代使命感——“等待著我們的野力來(lái)翻滾”所要表明的即是以年輕的“野力”來(lái)“翻滾”“中國(guó)的道路”,實(shí)現(xiàn)“無(wú)數(shù)代祖先心中燃燒著的”但未曾實(shí)現(xiàn)的民族新生的希望。

這種“使命感”在《中國(guó)在哪里》中被進(jìn)一步強(qiáng)化,“我們必需扶助母親的生長(zhǎng)”的聲音反復(fù)在回響:

希望,系住我們。希望

在沒(méi)有希望,沒(méi)有懷疑

的力量里,

在永遠(yuǎn)被蔑視的,沉冤的床上,

在隱藏了欲念的,干癟的乳房里,

我們必需扶助母親的生長(zhǎng)

我們必需扶助母親的生長(zhǎng)

我們必需扶助母親的生長(zhǎng)

因?yàn)樵谑非埃覀兊貌坏接篮悖?/span>

我們的痛苦永遠(yuǎn)地飛揚(yáng),

而我們的快樂(lè)

在她的腹里,是繼續(xù)著……

《中國(guó)在哪里》的寫法,由具體的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景而上升到抽象抒情的高度,隨后在《贊美》也得以呈現(xiàn)。而在發(fā)出“扶助”之辭時(shí),穆旦又一次施用了“被蔑視”“沉冤”“枯癟”這樣非贊美型的詞匯,這顯示了寫法的延續(xù)性,后來(lái)《贊美》的寫作并非陡然產(chǎn)生。同時(shí),也不難看出,隨著時(shí)間的演進(jìn)——現(xiàn)實(shí)的不斷磨練,底層見(jiàn)聞也逐漸生長(zhǎng)為詩(shī)人筆下一種重要的經(jīng)驗(yàn),《在寒冷的臘月的夜里》寫下了鄉(xiāng)村的沉靜與衰敗。《小鎮(zhèn)一日》則真正出現(xiàn)了“具體個(gè)人的面孔”,一個(gè)男子——雜貨鋪老板——發(fā)出了自己的聲音:

現(xiàn)在他笑著,他說(shuō),

(指著一個(gè)流鼻涕的孩子

一個(gè)煮飯的瘦小的姑娘,

和吊在背上啼哭的嬰孩,)

“咳,他們耗去了我整個(gè)的心!”

《小鎮(zhèn)一日》極像是步行途中的見(jiàn)聞——沿著一種樸拙的聲音,詩(shī)歌不斷地朝著土地的深層掘進(jìn):

那里防護(hù)的,是微菌,

疾病,和生活的艱苦。

皺眉嗎?他們更不幸嗎,

比那些史前的穴居的人?

也許,因?yàn)檎行淼膲褲h

是圍在詛咒的話聲中,

也許,一切的掙扎都休止了,

只有雞,狗,和拱嘴的小豬,

從他們白日獲得的印象,

迸出了一些零碎的

酣聲和夢(mèng)想。

初看之下,這幾行詩(shī)非常輕松,恍若現(xiàn)實(shí)見(jiàn)聞描摹之外的插入語(yǔ),實(shí)則是將“掙扎”的境況推向了更深淵。古人為了說(shuō)明那些瑣碎而卑微的現(xiàn)象,發(fā)明了“雞零狗碎”一類詞匯,“豬”也常常是貶稱(何況是“拱嘴的”),這里卻反過(guò)來(lái)寫,賦予了它們以一種嚴(yán)肅的色彩,也會(huì)迸出“酣聲和夢(mèng)想”——將人、現(xiàn)實(shí)與這些卑微的俗物并置,俗物也有其“夢(mèng)想”(一個(gè)反諷的說(shuō)法),而“人”卻沒(méi)有(未置一詞),最終,“人”被拉低到比俗物更為卑賤的位置。由此可見(jiàn),在這些看似輕松而明晰的詩(shī)句背后,隱藏著一個(gè)更大、更深的世界。

四、“贊美”:“亮色”與“底色”

和《小鎮(zhèn)一日》一樣,《贊美》里承載抒情角色的仍然是一個(gè)男子。這樣一種角色的選擇本無(wú)可辯駁,不過(guò),放置到“三千里步行”這一背景之下,其實(shí)是頗有意味的一個(gè)細(xì)節(jié)。縱觀年輕學(xué)子們關(guān)于遷徙的相關(guān)記載,婦女生活顯然給了他們更深的印象:“街頭肩挑肩負(fù)者盡系苗家婦女,她們負(fù)擔(dān)之重,生活之苦,一般漢族婦女恐難想象”,她們可肩負(fù)兩大麻袋白米,“舉重若輕,面不紅,氣不喘”;或可用背簍背一百多斤重物。而其境況卻多凄苦,如貴州某地,很多男人終日躺在床上吸食鴉片,地里干農(nóng)活的、街上出賣勞動(dòng)力的,大都是女人;而云南某地,因?yàn)槿钡猓?dāng)?shù)厝硕嗷及`瘤(俗稱大脖子病),而因?yàn)樯淼脑颍詪D女為多(女子生產(chǎn)之后,體內(nèi)滋養(yǎng)物需要分配給小孩,得不到應(yīng)有的補(bǔ)給)。此外,纏足這樣一種嚴(yán)重傷害女子身心的陋習(xí)也時(shí)有出現(xiàn)。女子在這樣一種“圈外生活”中的生存境況很可能是穆旦以一種強(qiáng)熾的口氣寫下“我們必需扶助母親的生長(zhǎng)”這一詩(shī)句的隱秘根源。

《小鎮(zhèn)一日》《贊美》等詩(shī)篇中的主人公都是男子,則可能意味著人物的互補(bǔ)設(shè)置:“扶助母親”主題在一些詩(shī)篇里被著意強(qiáng)調(diào),而苦難中國(guó)的“男子”形象則被移植到另一些詩(shī)篇,兩者共同構(gòu)成了穆旦對(duì)于苦難中國(guó)的現(xiàn)實(shí)人物的關(guān)注。

與《小鎮(zhèn)一日》不同的是,《贊美》之中占據(jù)核心位置的已是農(nóng)夫這樣一個(gè)“具體個(gè)人的面孔”:

一個(gè)農(nóng)人,他粗糙的身軀移動(dòng)在田野中,

他是一個(gè)女人的孩子,許多孩子的父親,

多少朝代在他的身邊升起又降落了

而把希望和失望壓在他身上

而他永遠(yuǎn)無(wú)言地跟在犁后旋轉(zhuǎn),

翻起同樣的泥土溶解過(guò)他祖先的

是同樣的受難的形象凝固在路旁。

——《贊美》(第二節(jié))

一如《在原野上行走》里有“祖先”的稱語(yǔ),《中國(guó)在哪里》里有“在史前,我們得不到永恒”的詩(shī)句,這里出現(xiàn)的“多少朝代”“祖先”等詞匯,共同揭寓了這批詩(shī)歌的基本寫作視角:并沒(méi)有僅僅停留于現(xiàn)實(shí)層面,或者說(shuō),落腳點(diǎn)固然在現(xiàn)實(shí),但同時(shí)也被放置到一個(gè)更大的歷史境遇之中。不妨說(shuō),在這里,農(nóng)夫乃是中國(guó)大眾的象征,詩(shī)中的農(nóng)業(yè)型空間和物象也即幾千年農(nóng)耕社會(huì)的表癥或縮影——大眾的受難,不僅僅由現(xiàn)實(shí)苦難所造設(shè),如辛勞、饑餓、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐懼等,更造源于傳統(tǒng)中國(guó)的社會(huì)形態(tài)——詩(shī)歌揭寓出這些苦難數(shù)千年來(lái)一直在延續(xù)。

當(dāng)《贊美》中出現(xiàn)“而他永遠(yuǎn)無(wú)言地跟在犁后旋轉(zhuǎn)”一類詩(shī)句的時(shí)候,《小鎮(zhèn)一日》里那個(gè)笑著說(shuō)話的男子無(wú)疑也會(huì)浮現(xiàn)而出:從生活的喟嘆到永遠(yuǎn)無(wú)言的“旋轉(zhuǎn)”(這個(gè)詞也出現(xiàn)在《小鎮(zhèn)一日》《在寒冷的臘月的夜里》等詩(shī)之中),意味著詩(shī)人對(duì)于大眾的基本形象,對(duì)于其命運(yùn)——一種“可憐的渺小”——有著持續(xù)的省察。

關(guān)于“命運(yùn)”的主題,《出發(fā)——三千里步行之一》就已觸及,所謂“從來(lái)不想起他們的命運(yùn)”;而《小鎮(zhèn)一日》里那個(gè)男子說(shuō)話時(shí)指著的那個(gè)“煮飯的瘦小的姑娘”,也將“一如她未來(lái)啼哭的嬰孩,/永遠(yuǎn)被圍在百年前的/夢(mèng)里,不能夠出來(lái)!”對(duì)于命運(yùn)狀況的省察成為這批詩(shī)歌一個(gè)重要的生長(zhǎng)點(diǎn),混同著贊美之辭發(fā)出:

所有的市集的嘈雜,

流汗,笑臉,叫罵,騷動(dòng),

當(dāng)公路漸漸地向遠(yuǎn)山爬行,

別了,我們快樂(lè)地逃開(kāi)

這旋轉(zhuǎn)在貧窮和無(wú)知中的人生。

——《小鎮(zhèn)一日》

風(fēng)向東吹,風(fēng)向南吹,風(fēng)在低矮的小街上旋轉(zhuǎn),

木格的窗紙堆著沙土,我們?cè)谀嗖莸奈蓓斚掳裁撸?/span>

誰(shuí)家的兒郎嚇哭了,哇——嗚——哇——從屋頂傳過(guò)屋頂

他就要長(zhǎng)大了,漸漸和我們一樣地躺下,一樣地打鼾,

[……]

——《在寒冷的臘月的夜里》

如果說(shuō),生命力張揚(yáng)是這批詩(shī)歌浮出歷史地表之后的亮色,那么,底色就是“命運(yùn)”。詩(shī)人反復(fù)將這種命運(yùn)狀態(tài)指稱為“無(wú)知”或“愚昧”/“愚蠢”——在某些時(shí)候,類似稱語(yǔ)也帶有某種反諷色彩,即有意擬化所謂“歷史”締造者們對(duì)于大眾的態(tài)度和看法。而這些也意味著一個(gè)更為根本的事實(shí),即詩(shī)人在加入民族大合唱發(fā)出“贊美”的聲音時(shí)并非是無(wú)條件的,他發(fā)現(xiàn)了蘊(yùn)藏在“恥辱”中的“滯重”的希望,同時(shí)又在“希望”面前保留著知識(shí)者的某種矜持:并非無(wú)條件地“擁抱大眾”,對(duì)于“旋轉(zhuǎn)在貧窮和無(wú)知中的人生”也并非完全認(rèn)同;而盡管《在寒冷的臘月的夜里》摹寫了某種悠遠(yuǎn)的、古老的鄉(xiāng)土中國(guó)圖景(“我們?cè)谀嗖莸奈蓓斚掳裁摺保雌饋?lái)就是像步行途中某夜住宿的情形),但把“兒郎”的哭聲放置在一種停滯衰敗的生存背景之下,似乎又暗示了“兒郎”的命運(yùn)不過(guò)就是“長(zhǎng)大了”和他們的祖父一樣,“一樣地躺下,一樣地打鼾”——一種庸碌的生命狀態(tài)。

“永遠(yuǎn)無(wú)言地”所要揭寓的則是大眾的命運(yùn)以及這種命運(yùn)所隸屬的歷史狀態(tài)。聲音的消逝——不僅僅是“笑”著說(shuō)話的聲音(《小鎮(zhèn)一日》)的消逝,連“哭聲”(《在寒冷的臘月的夜里》)也消逝了,“他是不能流淚的,/他沒(méi)有流淚”(《贊美》)——根源于現(xiàn)實(shí)對(duì)于個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)改變乃至重構(gòu),而詩(shī)人藉此窺破了殘酷的現(xiàn)實(shí)情形與歷史機(jī)制:

在大路上人們演說(shuō),叫囂,歡快,

然而他沒(méi)有,他只放下古代的鋤頭,

再一次相信名辭,溶進(jìn)大眾的愛(ài),

堅(jiān)定地,他看著自己溶進(jìn)死亡里

——《贊美》(第二節(jié))

在歷史長(zhǎng)河之中,“大眾”是無(wú)言的,沒(méi)有自己的聲音。一次又一次地“相信名詞”,意圖揭寓“大眾”不過(guò)是被統(tǒng)治者所利用和使用的對(duì)象,或者,被知識(shí)者所鼓動(dòng)的對(duì)象。這樣一種對(duì)于大眾“歷史地位”的警醒,改變了詩(shī)人的經(jīng)驗(yàn)——這并非全然是旁觀視角,也很可能是一種返躬內(nèi)省:“在大路上人們演說(shuō),叫囂,歡快”這樣一種情形,未必不正是當(dāng)初年輕學(xué)子們?cè)谶w徙途中所發(fā)生的場(chǎng)景,當(dāng)初的詩(shī)人也未必不正是諸多“演說(shuō)者”(知識(shí)者)中的一員,若此,詩(shī)歌就熔鑄了詩(shī)人對(duì)于自身境遇的省察:

為了他我要擁抱每一個(gè)人,

為了他我失去了擁抱的安慰,

因?yàn)樗覀兪遣荒芙o予幸福的,

痛哭吧,讓我們?cè)谒纳砩贤纯薨?/span>

——《贊美》(第三節(jié))

循此,所謂“痛哭”也就帶有某種原罪的色彩:隨著時(shí)間的推進(jìn),知識(shí)者自身也彰顯出某種“歷史錯(cuò)誤”——不僅不能給予大眾以“幸福”,相反,大眾的不幸與知識(shí)者也并非全無(wú)關(guān)聯(lián)。

五、“一個(gè)真正敏銳的、具有豐富情感的詩(shī)人”

當(dāng)年輕的詩(shī)人寫下“堅(jiān)定地,他看著自己溶進(jìn)死亡里”這樣的詩(shī)句時(shí),其間可能內(nèi)蘊(yùn)了“看著”農(nóng)夫“溶進(jìn)死亡里”的視角。統(tǒng)治階級(jí)有用羊皮和紙張載記起來(lái)的、同時(shí)用比泥草筑成的“農(nóng)舍”堅(jiān)固一萬(wàn)倍的庫(kù)房典藏起來(lái)的歷史,底層大眾所有的不過(guò)是“無(wú)言”的、由“貧困和無(wú)知”構(gòu)筑起來(lái)的生存現(xiàn)實(shí),有的是出生,受難(“流汗,掙扎,繁殖”),然后死亡。對(duì)于這樣一種“歷史的不公平”(語(yǔ)出《暴力》,1947/10),穆旦保持著持續(xù)性的警惕:以1942年緬甸戰(zhàn)場(chǎng)經(jīng)歷為背景寫下的《森林之魅》(1945/9),有“沒(méi)有人知道歷史曾在此走過(guò)”的慨嘆;而長(zhǎng)期戰(zhàn)亂之后,目睹農(nóng)村的凋敝與都市的饑荒景狀,更是寫下了“歷史已把他們用完”(《荒村》,1947/3)以及“因?yàn)闅v史不肯饒恕他們”(《饑餓的中國(guó)》,1947/8)一類詩(shī)句。

以這些后續(xù)性的寫作返觀贊美型詩(shī)歌,可以說(shuō),穆旦滯重的情感、卓異的心性得到了更為清晰的呈現(xiàn),一再地將非贊美形態(tài)的詞匯和場(chǎng)景納入詩(shī)歌,最終傳達(dá)出這樣的藝術(shù)觀念:現(xiàn)實(shí)苦難是深重的,時(shí)代命題是艱巨的,“不可測(cè)知的希望”是比輕易就能達(dá)到的希望更為滯重的(《原野上行走》),“隱藏了欲念的,枯癟的乳房”是比年輕豐滿的、沒(méi)有歲月傷痕的“乳房”更為滯重的(《中國(guó)在哪里》),“佝僂”的、“在恥辱里生活的人民”是比歡唱歌舞升平的人民更為滯重的(《贊美》),這種滯重的形象、意念與情感乃是民族苦難的表征,是那個(gè)時(shí)代里最為堅(jiān)實(shí)的根基。

返觀1940年所寫的評(píng)論,“許許多多疲弱的,病態(tài)的土地都隨著抗戰(zhàn)的到來(lái)而蓬勃起來(lái)了,它們正怎樣擁擠著在詩(shī)人的頭腦里”,這樣的判斷固然是針對(duì)艾青詩(shī)歌寫的,卻也可說(shuō)是穆旦本人寫作的一種自況——書評(píng)文字并非輕飄飄的應(yīng)景之作或偶發(fā)性隨感,而是對(duì)自身的內(nèi)在情感與寫作境遇的一種摹寫。而經(jīng)由諸種后續(xù)寫作,書評(píng)所著意強(qiáng)調(diào)的“有理性地”一詞也有了更為堅(jiān)實(shí)的意義:“贊美”這樣一種主觀意蘊(yùn)充沛的聲音,更多地,是基于一種熱切而強(qiáng)大的“理性”而衍生的一種希望,一種“必需”的信念——詩(shī)歌以無(wú)以復(fù)加的肯定語(yǔ)氣反復(fù)宣諭了苦難的戰(zhàn)爭(zhēng)年代里的人們所應(yīng)具有的一種神圣的、不容置疑的職責(zé):

我踟躕著為了多年恥辱的歷史

仍在這廣大的山河中等待,

等待著,我們無(wú)言的痛苦是太多了,

然而一個(gè)民族已經(jīng)起來(lái),

然而一個(gè)民族已經(jīng)起來(lái)。

——《贊美》(第四節(jié))

《贊美》的抒情路數(shù)大致是抽象—具體—抽象,現(xiàn)實(shí)部分由一個(gè)具體的“農(nóng)夫”來(lái)承擔(dān),首尾是頗有氣勢(shì)的抒情。詩(shī)歌前三節(jié)均以“因?yàn)橐粋€(gè)民族已經(jīng)起來(lái)”收束,第四節(jié)將“因?yàn)椤弊儞Q為“然而”——因果句式變換為轉(zhuǎn)折句式,且有了著意的重復(fù),這與其說(shuō)具有語(yǔ)法學(xué)的意義,倒不如說(shuō)穆旦乃是試圖通過(guò)宣諭和強(qiáng)調(diào)而給世人一種“朝向光明的激動(dòng)”——與其說(shuō)是在“歌頌著新生的中國(guó)”,不如說(shuō)是在表達(dá)一種對(duì)于“新生的中國(guó)”的強(qiáng)熾希望:唯有“我們”不斷地“扶助”深陷苦難之中的民族,“恥辱的歷史”局面才能改觀,“無(wú)言的痛苦”才能獲得解除,這一民族才能真正“起來(lái)”,大眾也才能真正從“不幸”的牢籠中解救出來(lái)。

“這種悲痛、幸福與自覺(jué)、負(fù)疚交織在一起的復(fù)雜心情,使穆旦的詩(shī)顯出了深度和厚度。他對(duì)祖國(guó)的贊歌,不是輕飄飄的,而是伴隨著深沉的痛苦的,是‘帶血’的歌。”“悲痛、幸福與自覺(jué)、負(fù)疚”這樣的評(píng)語(yǔ)正對(duì)應(yīng)著穆旦本人所謂“在新生中的蓬勃、痛苦和歡快的激動(dòng)”。“帶血的歌”也對(duì)應(yīng)了詩(shī)人以堅(jiān)卓的“理性”寫下的“贊美型詩(shī)歌”——這樣一種“朝著光明面的轉(zhuǎn)進(jìn)”的“新的抒情”,熔鑄著清醒的感知、沉痛的憤慨、強(qiáng)烈的悲憫以及無(wú)比熱切的民族情懷。

而一再地將非贊美型詞匯和場(chǎng)景納入詩(shī)歌的做法,套用穆旦本人后來(lái)對(duì)于俄羅斯象征主義詩(shī)人丘特切夫的評(píng)語(yǔ),可說(shuō)是著意將自己放置于“隱藏在生活表層之下”的位置:

他的隱藏在生活表層下的深沉的性格。[……]在那里,他仿佛擺脫了一切顧慮、一切束縛,走出狹小的牢籠,和廣大的世界共生活,同呼吸,于是我們才看到了一個(gè)真正敏銳的、具有豐富情感的詩(shī)人。

(節(jié)選自《幻想底盡頭——穆旦傳》第六章,注釋從略)

(作者簡(jiǎn)介:易彬,湖南長(zhǎng)沙人,文學(xué)博士,先后畢業(yè)于湖南師范大學(xué)、南京大學(xué)和華東師范大學(xué),曾任教于長(zhǎng)沙理工大學(xué)中文系,現(xiàn)為中南大學(xué)中文系教授,博士生導(dǎo)師。主要從事中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史、新詩(shī)、現(xiàn)代文學(xué)文獻(xiàn)學(xué)、中外文學(xué)關(guān)系等方面的研究。性好讀詩(shī),樂(lè)于文獻(xiàn)搜集,出版“穆旦研究系列著作”“彭燕郊研究系列著作”以及《文獻(xiàn)與問(wèn)題:中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)文獻(xiàn)研究論衡》《記憶之書》等著作;在《文學(xué)評(píng)論》《文藝研究》等刊物發(fā)表論文百余篇。亦從事詩(shī)歌與自然隨筆的寫作,有詩(shī)集《通往叢林的路》。)

附:穆旦《贊美》原詩(shī)

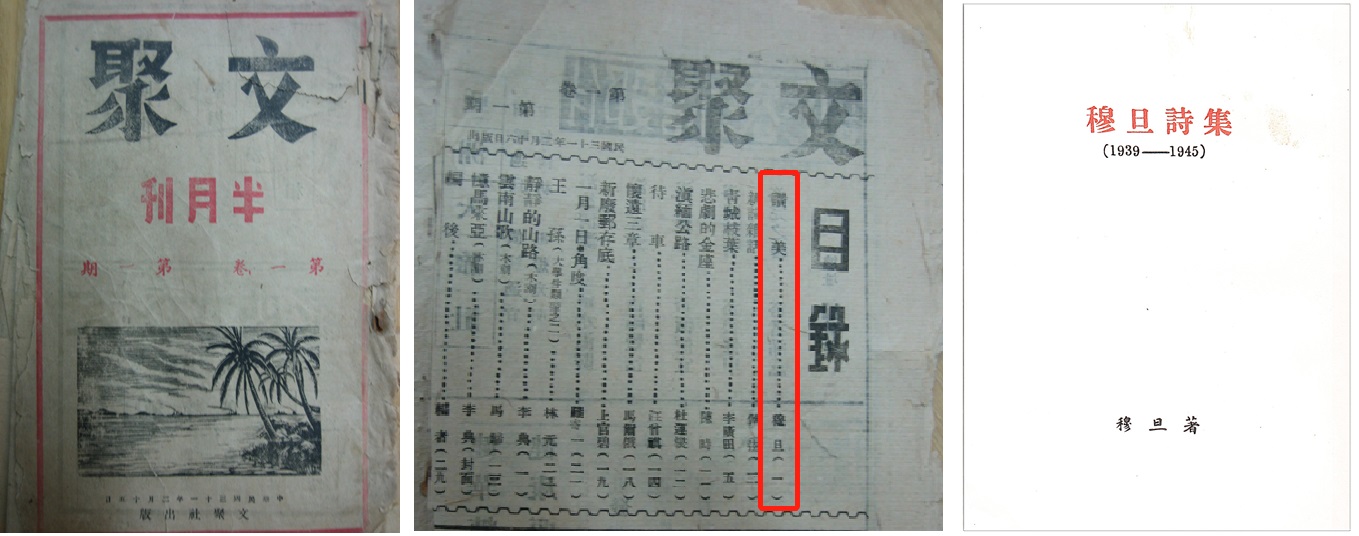

初刊于《文聚》第1卷第1期,1942年2月16日;收入《穆旦詩(shī)集》《旗》,現(xiàn)錄《穆旦詩(shī)集》版。

贊美

走不盡的山巒的起伏,河流和草原,

數(shù)不盡的密密的村莊雞鳴和狗吠,

接連在原是荒涼的亞洲的土地上,

在野草的茫茫中呼嘯著干燥的風(fēng),

在低壓的暗云下唱著單調(diào)的東流的水,

在憂郁的森林里有無(wú)數(shù)埋藏的年代

它們靜靜的和我擁抱:

說(shuō)不盡的故事是說(shuō)不盡的災(zāi)難,沉默的

是愛(ài)情,是在天空飛翔的鷹群,

是憂傷的眼睛期待著泉涌的熱淚,

當(dāng)不移的灰色的行列在遙遠(yuǎn)的天際爬行;

我有太多的話語(yǔ),太悠久的感情,

我要以荒涼的沙漠,坎坷的小路,騾子車,

我要以槽子船,蔓山的野花,陰雨的天氣,

我要以一切擁抱你,你

我到處看見(jiàn)的人民呵,

在恥辱里生活的人民,佝僂的人民,

我要以帶血的手和你們一一擁抱,

因?yàn)橐粋€(gè)民族已經(jīng)起來(lái)。

一個(gè)農(nóng)人,他粗糙的身軀移動(dòng)在田野中,

他是一個(gè)女人的孩子,許多孩子的父親,

多少朝代在他的身邊升起又降落了

而把希望和失望壓在他身上,

而他永遠(yuǎn)無(wú)言地跟在犁后旋轉(zhuǎn),

翻起同樣的泥土溶解過(guò)他祖先的,

是同樣的受難的形象凝固在路旁。

在大路上多少次愉快的歌聲流過(guò)去了,

多少次跟來(lái)的是臨到他的憂患,

在大路上人們演說(shuō),叫囂,歡快,

然而他沒(méi)有,他只放下了古代的鋤頭,

再一次相信名辭,溶進(jìn)了大眾的愛(ài),

堅(jiān)定地,他看著自己移進(jìn)死亡里,

而這樣的路是無(wú)限的悠長(zhǎng)的,

而他是不能夠流淚的,

他沒(méi)有流淚,因?yàn)橐粋€(gè)民族已經(jīng)起來(lái)。

在群山的包圍里,在蔚藍(lán)的天空下,

在春天和秋天經(jīng)過(guò)他家園的時(shí)候,

在幽深的谷里隱著最含蓄的悲哀:

一個(gè)老婦期待著孩子,許多孩子期待著

饑餓,而又在饑餓里忍耐,

在路旁仍是那聚集著黑暗的茅屋,

一樣的是不可知的恐懼,一樣的是

大自然中那侵蝕著生活的泥土,

而他走去了從不回頭詛咒。

為了他我要擁抱每一個(gè)人,

為了他我失去了擁抱的安慰,

因?yàn)樗覀兪遣荒芙o以幸福的,

痛哭吧,讓我們?cè)谒纳砩贤纯薨桑?/p>

因?yàn)橐粋€(gè)民族已經(jīng)起來(lái)。

一樣的是這悠久的年代的風(fēng),

一樣的是從這傾圮的屋檐下散開(kāi)的

無(wú)盡的呻吟和寒冷,

它歌唱在一片枯棲的樹(shù)頂上,

它吹過(guò)了荒蕪的沼澤,蘆葦和蟲鳴,

一樣的是這飛過(guò)的烏鴉的聲音

當(dāng)我走過(guò),站在路上踟躕,

我踟躕著為了多年恥辱的歷史

仍在這廣大的山河中等待,

等待著,我們無(wú)言的痛苦是太多了,

然而一個(gè)民族已經(jīng)起來(lái),

然而一個(gè)民族已經(jīng)起來(lái)。

一九四一,十二月。