番茄小說“十二日談”落地大同,阿來、劉慈欣、陳楸帆等探討科幻文學的現實意義

4月25日,番茄小說“十二日談”暨“番茄全民閱讀月”大同站活動舉辦。中國作協副主席、作家阿來,《三體》作者、科幻作家劉慈欣,中國作協科幻文學委員會副主任、科幻作家陳楸帆,《青年文學》雜志主編張菁,番茄小說科幻作者王自律等,圍繞“如果失去幻想,人類將會怎樣”這一主題進行直播對談,吸引近千萬網友在直播間觀看。

“如果失去幻想,人類將會怎樣”座談現場,從左至右分別為張菁、劉慈欣、阿來、陳楸帆、王自律

科幻是提出現實問題的文學

1997年前后,中國科幻文學開始快速發展,劉慈欣、陳楸帆等都是在這一時期步入科幻創作領域。1997年陳楸帆發表了其第一部作品《誘餌》,1999年劉慈欣的科幻短篇《鯨歌》發表。在直播間,對談嘉賓們回顧了中國科幻的發展歷程。阿來曾在《科幻世界》擔任主編多年,據他回憶,“那時人們看到當下的很多可能,對未來有希望和信心,所以中國科幻從那個時候開始,好像跟整個國家一起找到了一個爆發點,我們都相信科學不僅決定我們當下的生活,更決定我們所有人的未來”。

中國作協副主席、四川省作家協會主席、作家阿來

張菁也表示,當時說到科幻文學,不管創作者還是讀者群體都相對小眾。但那時,“我們可以有底氣說,站在科幻這條線上和世界對話,能看到未來”。

《青年文學》主編張菁

二十余年后,許多曾經“科幻”的技術已成為現實,科幻作家們再一次討論起科幻想象的現實意義。劉慈欣認為,科幻其實是把現實的人放到非現實的環境中的思想實驗,不管在銀河的盡頭,還是一萬年后,科幻里的人都是現實中的人。“我覺得科幻更多的是提出問題,而不是尋找答案。”他進一步談到,想象力和現實連接中很重要的一點是科學從現實中來。我們從現實中發現宇宙的規律,所以,只要科幻小說中的想象是基于自然而不是超自然的,無論想象多么瘋狂、多么空靈,肯定與現實有千絲萬縷的聯系。

《三體》作者、科幻作家劉慈欣

陳楸帆則認為,科幻作者們總想要預測一些東西,但其實往往做不到對技術的精準預測,而對人、人性、對社會的判斷才是能夠經得起時間考驗的。

中國作協科幻文學委員會副主任、科幻作家陳楸帆

關于科幻與現實的關系,阿來舉例分析,劉慈欣的科幻小說是非常現實主義的,從《鄉村教師》開始就具有巨大的現實關懷。他故事中的困境,既可以面向未來,其實也是當下我們面臨的困境。“特別是《三體》第二卷開始時對三家鄰居的支線描寫,讓人輕松一笑,卻又深刻映照現實。”

網絡閱讀拓展科幻受眾

除了討論科幻文學的現實意義之外,作家們同時談到,在應用層面,隨著時代發展,尤其是電子閱讀、科幻影視作品的普及,科幻正逐漸為更廣泛的讀者群體所接受。

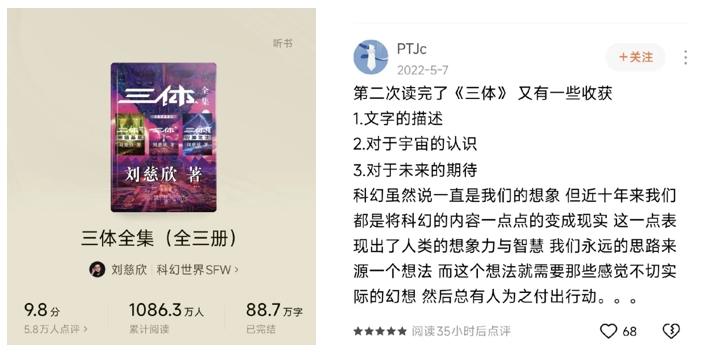

劉慈欣的《三體》長期以來高居番茄小說電子出版物閱讀排行第一名,有近1100萬人閱讀。其中一位讀者在書評中寫道:“科幻雖然說一直是我們的想象,但近十年來我們都是將科幻的內容一點點變成現實,這一點表現出了人類的想象力與智慧。我們永遠的思路來源于一個想法,而這個想法就需要那些感覺不切實際的幻想,然后總有人為之付出行動。”

在直播間中,劉慈欣也回應了這位讀者:“其實按科幻小說家的習慣,我們更傾向于寫那些很難實現的想法,因為大家都認為可能實現的想法在可讀性上不是那么有震撼力。但往往正是這種作者都覺得很難實現的想法,最后有可能變成現實。”

番茄小說簽約科幻作者王自律也在直播中表示,頂級科幻作者用文字帶來的震撼,目前還沒有任何一種閱讀形態能夠替代。“那些文字中的大量留白屬于想象,文字里沒有表達的東西——虛無的情感、童真的聯想都是其他表現手段無法帶給我們的。”

番茄小說科幻作者王自律

包括科幻作品在內,目前,番茄小說上有超37萬冊電子出版物,每天有超千萬讀者在番茄小說閱讀這些出版物。“番茄小說在豐富內容生態的同時,始終致力于挖掘和培育優秀的原創作家、鼓勵精品內容創作。”番茄小說總編輯謝思鵬介紹,番茄小說持續運營的“番茄十二日談”、番茄讀旅季、番茄小說全民閱讀月等活動,聚焦閱讀、文學與旅行,邀請傳統作家、行業專家、番茄作者開展直播對話和研討,希望給網絡文學作者提供一個與國內一線作家交流的平臺,推動網絡文學原創內容的精品化發展。

據悉,目前番茄小說已舉辦三屆番茄小說作家研修班,上線一系列作品扶持計劃。此外,番茄小說還與《青年文學》雜志聯合發起‘青舟計劃’,未來3年將投入1億元現金,增加優質作者的稿酬,扶持30部以上精品內容,并優先推薦影視改編、出版、推優。