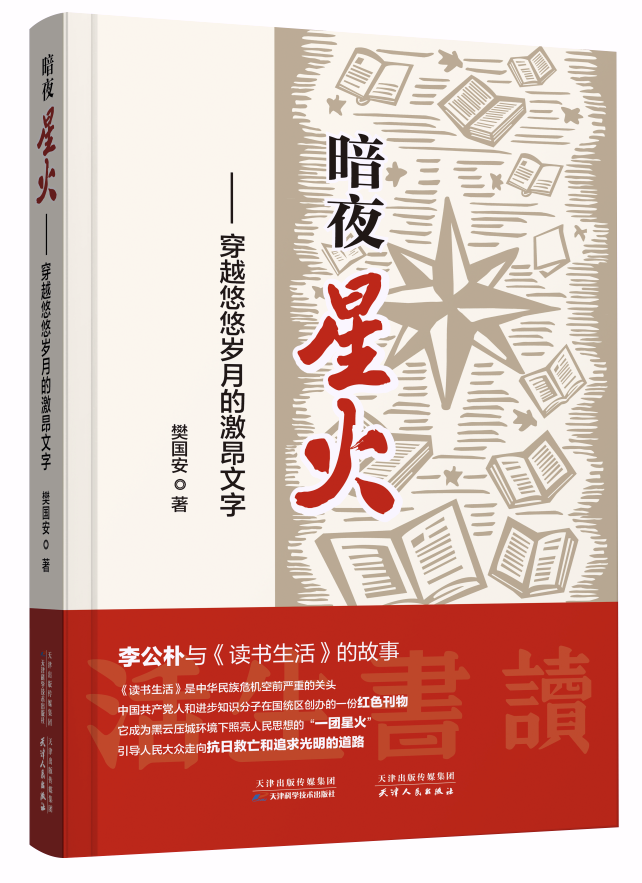

張鵬禹:倡導置身時代、融入生活的讀書觀 ——樊國安《暗夜星火——穿越悠悠歲月的激昂文字》讀后

中學時代,筆者最愛去的一個地方就是北京的燈市口,沿著王府井大街向北,中華書局燦然書屋、商務印書館涵芬樓書店、三聯韜奮書店是網購尚未普及的時代里,一個中學生獲取課外讀物的最佳去處。尤其是生活·讀書·新知三聯書店,一進店門,最新出版的各種人文社科類圖書擺在前面最顯眼的展架上,地下一層還有港臺原版書。我常常在書店里流連忘返,一待就是一天,錢穆、李澤厚、閻步克等人的學術名著,都是從這里購得的。

年少的我,最好奇生活·讀書·新知三聯書店的牌匾為何有三種字體。“生活”“讀書”“新知”,這三個詞印在上面,有的端莊大氣,有的筆意簡省。后來才知道,生活·讀書·新知三聯書店是由鄒韜奮、徐伯昕等人于20世紀30年代在上海創立的生活書店、新知書店和讀書出版社合并而成。今天再重新打量這幾個詞,“生活”“讀書”“新知”,每一個都是如此美好,編織著那一代出版人對光明未來的期許和惠及讀者的情懷。

手中這冊《暗夜星火——穿越悠悠歲月的激昂文字》,正與生活·讀書·新知三聯書店的前身之一——讀書出版社有關。讀書出版社成立于1936年,創辦人是李公樸、艾思奇、黃洛峰等人,其前身正是1934年創刊的《讀書生活》半月刊。不夸張地說,這份刊物與當時的《太白》《世界知識》等一道開辟了20世紀30年代“大革命”落潮后,以通俗化、大眾化、小品化、學校化的方式,在城市青年勞工中播撒革命星火、傳播先進思想、開展啟蒙教育、倡導讀書生活的嶄新道路。作者樊國安通過查閱大量原始史料,結合人物傳記、年譜、文集、回憶錄等文獻,為我們還原了90年前李公樸、夏征農、艾思奇、柳湜等進步知識分子的文化實踐。翻閱書中節選的《讀書生活》篇目,那些泛黃的書頁中飽蘸的火熱激情被重新激活,我們仿佛來到歷史現場,窺見那個黑云壓城的年代里若隱若現的“暗夜星火”。

《讀書生活》創辦于1934年11月10日,脫胎于《申報》流通圖書館及其讀者指導部。創辦者李公樸是著名的愛國民主人士,他在上海團結了一批“大革命”失敗后云集至此的革命黨人以及從海外留學歸來的革命知識分子。其中,夏征農是從南昌“大革命”前線轉移到上海的共產黨員,柳湜是從長沙前線經由江蘇轉移到上海的共產黨員,艾思奇是從日本東京留學歸來的馬克思主義者,其余重要成員如高士其等也秉持抗日主張,傾向社會主義。這決定了這份新刊物的紅色基調。《暗夜星火——穿越悠悠歲月的激昂文字》中,作者首先向讀者傳遞出《讀書生活》同人的愛國情懷與抗日精神,通過介紹他們馬克思主義中國化、大眾化的生動實踐,引導我們感受在帝國主義侵略加劇、國民黨統治嚴密殘酷的上海,這些進步知識分子的膽識與智慧。

20世紀30年代初,九一八事變爆發,東北淪陷;一·二八淞滬抗戰失利,東部沿海地區岌岌可危;國民黨當局奉行“攘外必先安內”的政策,加緊對紅軍圍剿,中央紅軍主力被迫長征……在革命處于低潮,白色恐怖加劇的1934年,在“左聯”和“社聯”機關刊物無法正常出版的情況下,《讀書生活》堅持宣傳抗日主張,如1936年第三卷第五期《新年特輯》刊登了章乃器的《給青年們》、吳敏的《學生運動的總檢討》、柳湜的《把千萬顆子彈打在一個靶子上》等文章,1936年第四卷第九期推出“國防總動員特輯”,從政治、國防外交、經濟、軍事、教育、哲學、文學、戲劇、電影、音樂等方面討論全民抗戰的對策。雜志的其他欄目和文章也巧妙地融入了馬克思主義觀點,引導公眾樹立對時局的正確認識。比如,高士其的科學小品文《我們的抗敵英雄》借人體白細胞殺菌的科學話題,用春秋筆法巧妙傳遞了國家興亡、匹夫有責的思想,其現實標靶是當局和一部分人所主張的“不抵抗主義”。“讀書問答”欄目在批駁《貧窮的征服》一文時,尖銳地指出“現在中國國民經濟的生命是握在帝國主義的手里的”,鮮明地點出了中國社會半殖民地半封建社會的性質。

值得注意的是,《讀書生活》編輯部同人的公共言說不是說教式的,而是將邏輯思維與科學的世界觀和方法論融入日常生活和日常情感話題之中,在引導、鼓勵讀者解決現實生活疑難問題、突破個人心理障礙的同時,使他們潛移默化地吸收和掌握正確認識社會現實的立場、視角、觀點和方法。比如,“讀書問答”欄目在回復一名想輕生的大二學生時指出,我們要把一時的沖動和情感“牽引到偉大的情操上去”,這情操是什么呢?作者接著說:“我們要十分堅定底站在大眾的一方,隨時用冷靜的頭腦,配合沉毅而熱烈的偉大情操,自始至終地去謀大眾底幸福。”將個人的一己悲歡融入到社會的廣大人群中,個人也因此獲得了力量和方向。作者接著告訴這位青年,“你一切都應該從矛盾上去看。當你看見失敗了的時候,同時一定要看出它底收獲”。用矛盾的觀點看問題,意在引導失意青年看到生活中的積極因素,擺脫自怨自艾的情緒。又如1935年3月8日,影星阮玲玉在三八國際婦女節這天自殺,一位女讀者希望《讀書生活》對這一事件進行評價。柳湜較為全面地闡述了自殺事件背后的主觀原因和客觀原因,認為阮玲玉不僅成了商品化社會的受害者,也成了商品化社會的被動“支持者”。她的死,再次成了被商品化社會消費的對象。這種分析應該說是深刻的,其價值旨歸正是引導讀者正確認知所處的社會和時代,逐步具備獨立思考的能力。

如果說積極宣傳抗日主張、潛移默化地引導公眾接受馬克思主義思想是《讀書生活》的價值旨趣,那么通俗化、大眾化、小品化、學校化則是其具體的編輯策略。一方面,雜志需要通過嚴格的書報檢查,在國民黨嚴密控制的城市順利印刷出版,另一方面,又要采取青年勞工和文化水平較低的底層市民易于接受的方式,這就需要豐富的斗爭經驗和高超的編輯智慧。

學者謝泳曾在一篇文章中說:“一張報紙也好,一本雜志也好,它的名字總是能反映出編者的一些個性和價值取向的,而在整體上,刊物名字的風格,也能看出一個時代的文化精神。”以此觀察《讀書生活》會發現,雜志的名字“生活”與“讀書”里藏著李公樸等人的秘密。他們首先沒有起過于激進或“左”傾色彩鮮明的名字,不管什么處境,人總要“生活”,不管什么年代,“讀書”總歸沒錯。因此,刊物的名字并不起眼,從表面上看不出其明確的政治傾向。進一步說,恰恰在“讀書”與“生活”中,包含了創辦者對現實的理解——在“大革命”落潮時期,力量微弱的底層人民,唯有抓住“讀書”“生活”這兩點——把宏大的政治理想以及社會抱負融入到靜水流深的生活潛流中。從現實效果看,《讀書生活》也確實起到了引導大眾關心時事、關注社會的作用,它幫助底層群眾樹立正確的世界觀和方法論,提高認知水平,以獲得參與現實斗爭的能力。它不只是一本單純介紹讀書方法和經驗、傳播科學文化知識的雜志,更有著極強的現實針對性,其“時事小品”“讀書問答”“生活記錄”“大眾習作”“社會相”等欄目,針對農民遭受的盤剝、工廠“養成工”的罪惡制度、租界人民的游行抗議、青年學生的迷茫無助等社會現實發聲,是一本引導讀者通過“讀書生活化”參與現實斗爭的雜志。穿過90年的歷史烽煙,再次閱讀這些振聾發聵、熱情似火的文字,我們很難不被知識分子與廣大勞工和城市底層市民的同心同德所感動。《讀書生活》在這方面取得的成功得益于以下三個具體做法:

一是大眾化、平民化的話語實踐。《暗夜星火——穿越悠悠歲月的激昂文字》第二章重點介紹了艾思奇主持“哲學講話”欄目的辦刊思路。他撰寫《哲學并不神秘》《哲學的真面目》等篇目,倡導哲學生活化,從日常生活入手,讓哲學成為大眾啟蒙的“明白學”。在他看來,與其一個一個解決讀者生活中遇到的各類問題,不如讓他們掌握唯物論、實踐論哲學的科學方法,以此起到“授人以漁”的作用。正如學者馮淼所概括的:“他們的文學、哲學、社會科學教育將‘資本主義’和‘殖民壓迫’等十分抽象的結構性的社會經濟矛盾轉化為個體勞動者的生活經歷。資本和階級的矛盾變成了鮮活、具體和細膩的經歷和體驗。”這種話語實踐取得了極大成功,脫胎于“哲學講話”的《大眾哲學》,迄今印刷超過90版,贏得了“一卷書雄百萬兵,攻心為上勝攻城。蔣軍一敗如山倒,哲學尤輸仰令名”的贊譽。《街頭講話》《如何自學文學》《社會常識讀本》等著名的馬克思主義社會科學通俗讀物,最初也是《讀書生活》編者和作者與讀者通信、筆談或講座的產物。

二是“我啟你蒙”模式的反轉,讓大眾成為言說主體。翻閱《讀書生活》“生活記錄”“大眾習作”等欄目,可以看到當時不同職業和生存境遇的底層群眾和城市青年勞工來稿,他們有的痛陳做工之苦,有的冷靜描寫饑荒下人們搶粥的凄慘場景,有的同情流浪的小乞丐。1935年春天,夏征農曾給茅盾寄去17篇城市勞工作品,茅盾認為,這些作品除了題材廣泛外,其他方面是失敗的。夏征農并不同意這樣的看法,他認為,寫作有利于推動青年勞工從實際生活入手,提高對世界的認知水平。進一步說,思維與語言具有同一性,語言表達能力的提高辯證地促進了思維認識的提升。另一方面,同樣境遇的寫作者也能在彼此“看見”的閱讀與寫作中培養同理心,建立情感共鳴,成為“共同體”。實際上,二人的分歧在于文學標準不同,茅盾更多是從文學性出發來看待這些業余作者的創作,他認為當時文藝創作要緊的還是職業作家走向大眾的文藝實踐,大眾與真正的創作尚有距離;而夏征農意在突破“我啟你蒙”的模式,張揚底層寫作者自身的主體性和寫作權利,并將其作為一種文學的革命性因素進行看待。

用今天流行的“素人寫作”說法來打量當時業余作者的創作,或可發現,正是這批被文學史忽略的20世紀30年代的素人作者們,為我們留下了源自現場和親身體會的最真實、最動人也最充滿血淚的生活檔案。后來,柳湜將“生活記錄”的自傳體散文和日記編為合集,其中有農民、工人、販夫走卒、底層士兵,以及城市中的編譯、校對、練習生、學徒、店員,甚至小姐、婢女、和尚、師爺等群體的原生態生活。盡管我們看不到這樣的寫作如何影響了寫作者自身,但他們一定在用文學組織生活的過程中,感受到了作為“作者”的主體性力量。可以說,《讀書生活》基本實現了李公樸創立這份刊物時“稿子要從各社會層的角落里飛來”的宏愿。

三是建立生命情感聯結的編讀關系。夏征農在《讀書生活》曾發表過一篇《致青年創作者》,彼時他即將告別“大眾習作”這個他親手創辦和主持的欄目。文中有這樣一句話:“我和諸君精神上的結合,可以說超過一切‘泛泛之交’的朋友,我對于文學是外行,我很自愧常常在諸君的面前東拉西扯,然而能夠有機會和諸君站在一道努力卻不能不算幸運。”從中可以看出,面對這些幾乎沒有創作基礎的青年勞工,作為知識分子的夏征農并不在意二者之間在社會階層、知識背景、思想文化等方面的差異,而是將他們引為“同道”。他注重的是與普羅大眾和勞動者們精神上的結合,他的編輯工作取得出色成績的前提是與后者建立了血肉相連的情感聯系。在這一點上,夏征農并非個例,不論是五四一代知識分子的“大眾化”“平民化”倡導,還是上世紀40年代的“走向民間”,知識分子與底層群眾之間的關系一直是知識界的核心關切之一。直到毛澤東發表了《在延安文藝座談會上的講話》,這一問題才有了“蓋棺定論”式的解決。以此觀察夏征農,我們感受到的是他的平視視角、赤誠之心和同懷之情。在知識界和底層群眾存在不可泯滅鴻溝的20世紀30年代,因《讀書生活》團結在一起的編者和作者,試圖與廣大人群建立生命情感的聯結,這種嘗試暗含了對人民命運的嚴肅關切,也折射出他們挖掘社會革命潛在力量的努力。

通俗化、大眾化、小品化、學校化的辦刊特點是由《讀書生活》特定的讀者群所決定的。《讀書生活》在“創刊辭”中寫道:“它根本就沒有要喊人回書齋去,它的主要對象是店員、學徒以及一切連學校那張鐵門都不能走進的人。”《讀書生活》的功能是起到像學校一樣的教育作用,而這種教育具有社會性、公共性、生活化的特點。李公樸曾自述,長期困擾自己的有“兩種痛苦”,一種是該讀書的時候失學,有生活卻無法學習;一種是入了學校讀書,步入社會卻發現學非所用。前者是“生活沒有學習”,后者是“學習沒有生活”,這種理論與實踐的割裂,令李公樸深感“使讀書與生活統一起來”的重要性。因此在“讀書方法”等欄目中,可以看到《讀書生活》所提倡的讀書觀是讀生活所需的書、結合實踐的書,同時要掌握正確的讀書方法。這樣一來,《讀書生活》在城市青年勞工中頗受歡迎,這使這廣大的人群“漸漸進而與現代文化握手”。

20世紀20年代,陳獨秀曾講述辦《新青年》的體會:“凡是一種雜志,必須是一個人一團體有一種主張不得不發表,才有發行底必要;若是沒有一定的個人或團體負責任,東拉人做文章,西請人投稿,像這種‘百衲’雜志,實在是沒有辦的必要,不如拿這人力財力辦別的急于要辦的事。”《讀書生活》主張的正是讀書與生活的結合,理論與實踐的結合。在李公樸等編者看來,他們做的是“建造地基”的工作,這種文化選擇也深刻影響了《讀書生活》作者群體日后的人生道路。《暗夜星火——穿越悠悠歲月的激昂文字》用近一半篇幅講述了《讀書生活》的作者高士奇、魯藜、胡繩、劉峴等人在雜志發表科學小品、詩歌、雜文、版畫的故事,他們都成為各自領域的領軍人物。尤其令人印象深刻的是高士奇,這位中國科普文學的先驅者,以頑強的毅力和驚人的生命意志克服肢體的殘疾,戰斗到生命最后一刻——支撐他的正是為人民、為大眾的信仰,而這早在20世紀30年代他為《讀書生活》撰稿時,即銘刻進骨子里。

在媒介傳播格局發生深刻變化的今天,《讀書生活》這個90年前印刷文明時代的產物,其所討論的具體問題在今天多已解決,但其中蘊含的讀書觀并未過時。無論我們今天是在手機上閱讀,還是用耳朵聽書,抑或是觀看短視頻網站上的視頻講書,如果我們的智識活動脫離當下、脫離生活,做不到李公樸所說的“讀活書”,必然會折損閱讀的意義。尤其是在人工智能技術使獲取信息和知識無比便捷的今天,具備思想的穿透力和敏銳的價值判斷力,學會從海量信息中汲取生活的養料、獲得靈魂的滋養,已成為現代公民的一項必修課。美國學者羅伯特·迪亞尼曾寫道,“閱讀的益處在今天尤為重要,因為這是一個我們都面臨著復雜挑戰的時代……有技巧的、有信心的甚至帶有技能專長的高質量閱讀,比以往任何時候都重要。”由此可見,即使時空相隔、文化語境相異,《讀書生活》所倡導的置身時代、融入生活的讀書觀在今天依然有很強的現實針對性,這也是作者樊國安“舊事重提”、寫作此書的原因。