足尖上的不朽傳奇 ——紀念上海芭蕾舞團原創芭蕾舞劇《白毛女》首演60周年

上海芭蕾舞團的扛鼎之作《白毛女》,自1964年公演以來,已經在舞臺上走過了60載春秋,累計演出超過2000場。“北風吹”“扎紅頭繩”等舞段早已家喻戶曉,成為幾代觀眾的共同記憶。作為中國芭蕾乃至世界芭蕾的經典之作,芭蕾舞劇《白毛女》從創作到演出,歷經數次修改,精益求精,經過一個甲子的風雨歷程,依然散發出恒久的藝術魅力。

今年8月,上海芭蕾舞團的芭蕾舞劇《白毛女》在國家大劇院開啟60周年慶典演出。懷揣著對經典的深深回憶,眾多觀眾紛紛走進劇場。劇場內,老中青三代觀眾齊聚一堂,共同回味著各自的“白毛女”記憶。當大幕徐徐開啟,熟悉的旋律在劇院內回蕩,人們的思緒也隨之跨越時空……

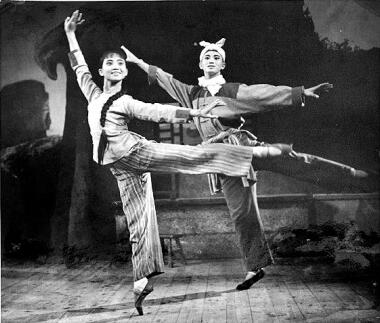

1965年,芭蕾舞劇《白毛女》演出劇照。上海芭蕾舞團供圖

1.不同藝術文本相互借鑒,成就經典民族芭蕾舞劇

芭蕾舞劇《白毛女》取材于20世紀30年代流傳于晉察冀邊區的民間傳說“白毛仙姑”,從抗戰時期到新中國成立,眾多革命文藝工作者以歌劇、電影、京劇、舞劇等經典藝術形式演繹這個傳說,不同藝術文本之間互相引用、借鑒,成就了多樣化的民族經典藝術。

1964年,當時的上海市舞蹈學校正在醞釀芭蕾舞劇《白毛女》的創作。彼時,關于《白毛女》已有多種藝術形式的呈現。歌劇《白毛女》于1945年創作完成,電影《白毛女》于1951年由東北電影制片廠出品,京劇《白毛女》于1958年由中國國家京劇院首演。此外,1958年日本松山芭蕾舞團攜他們排演的芭蕾舞劇《白毛女》訪華演出。在內有本土《白毛女》多種藝術形式趨于成熟、外有日本同行芭蕾作品先行的背景下,1964年夏天,上海市舞蹈學校召開了兩次高規格的《白毛女》劇本創作研討會,師生共同努力,充分學習借鑒各種版本,邁出了“創作長征路”上的第一步。

在音樂方面,芭蕾舞劇《白毛女》借鑒了歌劇經典的旋律和人聲伴唱。歌劇《白毛女》創作團隊當年從民間音樂素材著手,將河北梆子、山西梆子等民間音樂與西方管弦樂相結合,創作出充滿濃郁中國民族特色的音樂和許多經典唱段,如“北風吹”“扎紅頭繩”等曲目家喻戶曉,這些無疑為芭蕾舞劇的音樂創作打下了深厚堅實的基礎。在動作語匯設計方面,芭蕾舞劇《白毛女》的編導胡蓉蓉、傅艾棣、林泱泱、程代輝大膽將眼光投向傳統文化與日常生活,不放過對每一個舞蹈動作的細細推敲,力求作品既不失芭蕾審美規范,又極富中國民族特色。舞劇中大量借鑒了傳統戲曲中的武打動作、民間舞蹈和生活動作,并從中提煉舞蹈語匯:喜兒在奶奶廟從高處飛身躍下,抄起香爐暴打黃世仁,便是借鑒京劇版本《白毛女》中的表演;喜兒在深山老林中歷盡艱辛,頭發由黑到灰再到白的幾個舞段中,融合了空中撕腿跳、跪步接輾轉、撲步、點步翻身等一系列中國古典舞動作技巧,以及紅綢舞、秧歌舞和大刀舞等舞段,為整部劇增色不少,同時也對塑造人物性格發揮了重要作用。除此之外,芭蕾舞劇《白毛女》在人物設定上,更加強化了喜兒的斗爭與反抗精神,將她設定成一個美麗、聰明、勇敢、革命意識強烈的角色。在舞劇的結尾,喜兒迎來了新生,不僅打倒了黃世仁,也對未來的生活進行了展望。

在不同藝術文本的滋養下,芭蕾舞劇《白毛女》一步步由青澀走向成熟,實現了從無到有的突破。

2.一部作品,九代演員,六十載傳承

1964年10月,最初版本的芭蕾舞劇《白毛女》作為國慶15周年獻禮演出劇目上演;1965年5月,經過修改后,芭蕾舞劇《白毛女》逐漸發展為大型舞劇,在第六屆“上海之春”國際音樂節首次公演;1965年6月,該劇在人民大舞臺公演,吸引了來自36個國家的463位外賓觀看演出;1965年10月,該劇進行了國慶公演。

新中國芭蕾藝術家們堅持人民文藝方向,自覺以各種方式深入生活、勤奮創作,實現自我突破、敢于嘗試、勇于創新,堅定不移走上藝術的“民族化”道路。他們跨文本創作的藝術實踐,為一代代文藝家們樹立了榜樣。

芭蕾舞劇《白毛女》將民族精神、革命情感與西方藝術語言相融合,“緊握的雙拳”與足尖相互映襯,扎實地邁出了芭蕾民族化的有力步伐。《白毛女》與中央芭蕾舞團根據同名電影改編的《紅色娘子軍》一“紅”一“白”遙相呼應。

芭蕾舞劇《白毛女》的成功,還造就了上海芭蕾舞團。《白毛女》劇組由上海市舞蹈學校芭蕾科首屆畢業生和部分教師組成,1979年,在劇組基礎上,上海芭蕾舞團組建成立。從此,上海芭蕾舞團接下了傳承經典的重任,也繼承了《白毛女》中的藝術初心與情懷。

一部作品,九代演員,六十載傳承。當年“大春”的第一代飾演者已80歲高齡,目前活躍在舞臺上的上海芭蕾舞團第九代“大春”飾演者已是“00后”。

如今,《白毛女》已成為上海芭蕾舞團的“看家戲”,上芭的每一代演員從入團就要開始學習跳《白毛女》。不同于古典芭蕾的細膩優雅,《白毛女》中舞者動作幅度大、強度大,對技巧要求更高,劇中對人物的刻畫有血有肉,性格突出,作品特有的思想深度和表演難度對表演者來說是極大挑戰。從群舞到主演,都需要幾年的時間來刻畫人物,把角色的感覺滲入身體、內心。

正如第二代白毛女扮演者、上海芭蕾舞團原團長辛麗麗所說,中國原創芭蕾舞劇《白毛女》如同初升的太陽,照亮了芭蕾中國化、民族化的美好愿景。60年來,它鍛煉和培養了上芭一代又一代芭蕾藝術家,引領著上芭朝著講好中國故事、演好紅色經典的目標不斷前行。

芭蕾舞劇《白毛女》,凝結著新中國第一代舞蹈藝術家們推動芭蕾舞民族化的心血,激勵著一代代舞蹈工作者傳承和發揚民族精神,攀登藝術高峰。

3.為人民而創作的作品可以跨越國界、感動世界

芭蕾舞劇《白毛女》日漸成熟,作為新中國的一張文化名片在外交領域發揮重要作用:1972年第一次走出國門,赴朝鮮訪問演出,1977年出訪法國和加拿大……

該劇在藝術形式上的創新得到了外國觀眾和專家的積極評價。當時有外國教授評價,在芭蕾舞中增添民謠、革命歌曲,民間舞蹈和古典京劇的手勢、舞步、傳統樂器,還有一些程式化的農民和士兵的服裝(而不是傳統的芭蕾服裝)有助于“這種新式‘混血’的中國現代革命芭蕾舞劇的成功”。

來自國際的肯定與贊揚,為其后在海外的繼續傳播奠定了堅實基礎。芭蕾舞劇《白毛女》的足跡遍布印度尼西亞、澳大利亞、新加坡、美國等世界多個國家。

藝術和藝術是相通的,人心和人心也是相通的,一部為人民而創作的作品是可以跨越國界、感動世界的。當年看完電影《白毛女》從電影院走出的清水正夫和松山樹子夫婦無論如何也不會想到,那一刻他們與中國的緣分已悄然開始。夫妻二人受到電影《白毛女》強烈震撼,決定排演芭蕾舞劇《白毛女》,他們對白毛女的故事一無所知,因此寫信求助中國戲劇家協會,得到了大力支持——時任中國戲劇家協會主席的田漢親自回信,隨信附上了歌劇版《白毛女》的劇本、樂譜以及舞臺劇照。

1955年2月12日,松山芭蕾舞團的芭蕾舞劇《白毛女》在日本東京日比谷公園大音樂堂首次公演。謝幕時,飾演喜兒的松山樹子面對熱烈的掌聲和感動哭泣的觀眾,流著眼淚完成了謝幕。

隨后的幾十年里,清水夫婦攜松山芭蕾舞團多次來到中國,受到毛澤東、周恩來等國家領導人的多次接見。《白毛女》承載著兩國人民深厚的友誼,成為傳書中日兩國友誼的“鴻雁”,直至今天。

中日兩國觀眾對《白毛女》的喜愛出于人類相通的情感。松山芭蕾舞團最初選擇《白毛女》是從中看到了日本婦女解放的影子,深入了解故事背景之后,清水夫婦更想讓日本觀眾通過這部舞劇了解在中國發生的故事。正如他在《松山芭蕾舞白毛女——日中友好之橋》一書中所說:“打動我們的心弦并使我們難以忘記的,是受壓迫的農民們如何去求得自己國家的解放這一主題。”

這是一個甲子沉淀的深厚情誼,從已至耄耋之年的老藝術家到青年一代的藝術家,芭蕾舞劇《白毛女》面向海外僑胞、走進主流劇院,在一次次跨文化交流中增進人與人、國與國之間的友誼。

六十年前,芭蕾舞劇《白毛女》的誕生為世界芭蕾藝術注入鮮明的中國特色,其創新的形式語匯和鮮明的主題,成為無數觀眾的共同記憶;六十年后,在傳承紅色經典、彰顯“中國氣派”的道路上,它是典范,更是啟示:我們作為傳承的一代,要不斷從前輩們為我們留下的寶貴藝術遺產中汲取歷史經驗,在日新月異的今天繼續書寫生生不息的人民文藝。

(作者:胡博,系沈陽師范大學戲劇藝術學院教授、遼寧省舞蹈家協會理事)