作為游記作家的托克維爾

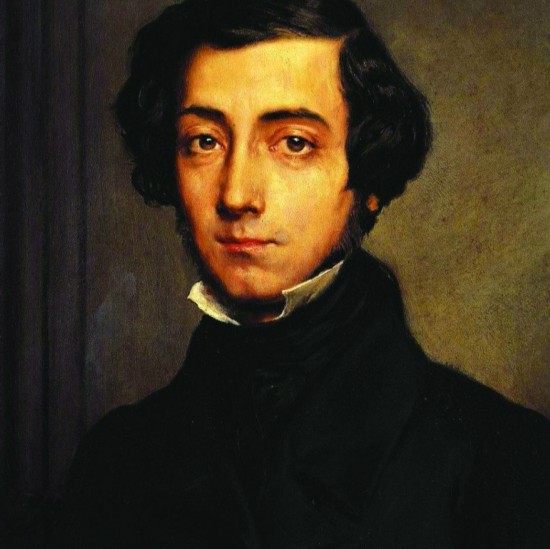

托克維爾

1856年,隱居鄉(xiāng)間的托克維爾(1805-1859)對(duì)到訪的友人讓-雅克·安培坦言:“我的生命和思想的統(tǒng)一,是我需要在公眾面前保持的最重要的東西;做人和做作家都應(yīng)知行合一。”這一年,這位作家完成了他的傳世之作《舊制度與大革命》,這部著作與二十年前的《論美國(guó)的民主》一同奠定了他在思想史和學(xué)術(shù)界的重要地位。

除了上述兩部經(jīng)典,托克維爾生前公開(kāi)發(fā)表的作品寥寥無(wú)幾,較為知名的當(dāng)數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)論文《論貧困》(1835)以及《1789年前后法國(guó)的社會(huì)和政治狀況》(1836),后者是應(yīng)英國(guó)友人約翰·斯圖亞特·密爾之邀撰寫(xiě)的學(xué)術(shù)論文,刊載于密爾主編的《倫敦和威斯敏斯特評(píng)論》。1839年,《關(guān)于法國(guó)殖民地之奴隸制的報(bào)告》出版,該文是托克維爾在議會(huì)的演講錄,也是一篇嚴(yán)肅的社會(huì)調(diào)查報(bào)告。此后,托克維爾積極投身政壇,鮮有著述發(fā)表——真正為他贏得作家聲譽(yù)的是他身后出版的《美國(guó)游記》(1831-1832)。

《美國(guó)游記》由托克維爾的妻子瑪麗·莫特萊和他的好友博蒙共同整理,于1860年首次發(fā)表在《兩個(gè)世界》雜志(其英文版后由耶魯大學(xué)出版社翻譯出版)。該書(shū)由兩部分組成:前半部分是托克維爾游歷時(shí)所做的各類筆記(對(duì)于美國(guó)民風(fēng)民情的廣泛考察),細(xì)節(jié)生動(dòng),具有很高的史料價(jià)值——其中若干材料在《論美國(guó)的民主》一書(shū)中已有所體現(xiàn)。該書(shū)后半部分是兩篇游記:《荒野兩周》和《奧奈達(dá)湖之旅》。這兩篇游記不僅語(yǔ)言優(yōu)美,形象生動(dòng),而且飽含人文關(guān)懷,極具浪漫主義特質(zhì)。照評(píng)論家的看法,“僅憑這兩篇游記,托克維爾就可被視為19世紀(jì)優(yōu)秀的游記作家。”

托克維爾美國(guó)之行的動(dòng)機(jī),既有個(gè)人因素,也不乏政治色彩。據(jù)考證,他做出這一決定主要受到兩位杰出人士的影響。第一位是他的外曾祖父馬勒澤布,這位啟蒙哲人的大無(wú)畏精神和貴族風(fēng)范一向令他的曾孫感佩不已。“我是馬勒澤布的后裔,他在國(guó)王面前為人民辯護(hù),又在人民面前為國(guó)王辯護(hù)”,托克維爾在一頁(yè)未刊稿中這樣寫(xiě)到,“他這樣一種雙重的典范,我過(guò)去不曾忘記,將來(lái)也不會(huì)忘記。”政治家馬勒澤布富于遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí),認(rèn)為美國(guó)與腐敗的歐洲大陸迥然不同,代表了人類社會(huì)的美好未來(lái)和希望,因此,他對(duì)來(lái)自美國(guó)的客人極為友好:美國(guó)派駐巴黎的代表如富蘭克林和杰斐遜等都曾受到他的熱忱款待。赴美考察是馬勒澤布畢生的心愿,可惜這位貴族在法國(guó)大革命中被斬首——完成他的遺愿也就成為托克維爾義不容辭的責(zé)任。

第二位對(duì)托克維爾產(chǎn)生重大影響的是他的姻親夏多布里昂。夏多布里昂是托克維爾步入政壇的領(lǐng)路人(由此他得以接觸到各式啟蒙和進(jìn)步思想),也是他的文學(xué)導(dǎo)師。18世紀(jì)末,作為浪漫派小說(shuō)家的夏多布里昂曾親赴美國(guó)考察,并有若干著作探討民主政體之得失,他在雄文《世界的未來(lái)》中論斷,“歐洲正朝向民主奔跑”,令托克維爾深受啟發(fā)。正是在夏多布里昂的建議之下,托克維爾決定訪美。

當(dāng)然,最根本的原因還是因?yàn)橥锌司S爾本人想要近距離了解美國(guó),并試圖從新興的美國(guó)民主政治中汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),為根除法國(guó)政治中的不安定因素提供解藥——至于為何不像他的前輩如伏爾泰和孟德斯鳩那樣選擇向英國(guó)尋求良方,他在與一位英國(guó)友人書(shū)信中給出了答案:“英國(guó)貴族的權(quán)力,每天都在縮小疆域……本世紀(jì)是徹底民主的世紀(jì)。民主就像漲潮的大海,它后退只是為了更有力地推進(jìn)……歐洲社會(huì)不久的未來(lái),將會(huì)是完全民主的社會(huì)。”需要指出的是,貴族出身的托克維爾對(duì)民主頗有疑慮,對(duì)“多數(shù)的暴政”更是憂心忡忡,因此需要對(duì)民主這一政體產(chǎn)生的氣候、土壤及其歷史和文化背景進(jìn)行深入考察。從這個(gè)意義上說(shuō),《美國(guó)游記》不僅是一部獨(dú)具風(fēng)格的游記作品,而且也是社會(huì)學(xué)、人類學(xué)和民族學(xué)的文本,尤其是書(shū)中對(duì)北美印第安人生存狀態(tài)的描述,堪稱19世紀(jì)文化人類學(xué)的開(kāi)創(chuàng)性研究。

托克維爾一行于1831年5月9日抵達(dá)紐約,隨后訪問(wèn)了美國(guó)北部和南部的主要城市,以及一些偏遠(yuǎn)的邊境地區(qū)。他們從紐約一路向西到達(dá)布法羅、密歇根州的伊利和威斯康星州的綠灣,途中遇見(jiàn)若干開(kāi)拓者和原住民,并探訪了不少監(jiān)獄。而后,他們返回加拿大法語(yǔ)區(qū),再到新英格蘭。之后,他們一路南行,向費(fèi)城、巴爾的摩和華盛頓進(jìn)發(fā),接著又乘坐汽船順俄亥俄河和密西西比河而下,跨越蓄奴州和自由州的邊界,最終沿大西洋海岸返回紐約。其間,他們拜會(huì)各地行政司法長(zhǎng)官及商賈名流,并受到安德魯·杰克遜總統(tǒng)等政要接見(jiàn)。可惜,由于法國(guó)內(nèi)政紛爭(zhēng),他們被迫提前返國(guó),因此未能如愿遍覽南方各州并參觀種植園。

托克維爾一行大部分時(shí)間是車船之旅,唯有從底特律至薩吉諾一段是“馬背上的旅程”。回到底特律后,托克維爾乘坐蘇必利爾號(hào)輪船前往休倫湖。《荒野兩周》就是上述這段旅程的產(chǎn)物,其主旨意在記錄北美原野之廣袤及民風(fēng)之淳樸,并表達(dá)對(duì)印第安人深切之同情。誠(chéng)如托克維爾在《荒野兩周》開(kāi)篇所說(shuō),他和博蒙“想探索歐洲文明的外部邊界,如果時(shí)間允許的話,還想游歷一些印第安人部落。這些部落寧愿逃到北美大陸遼闊的荒野上,也不屈從于白人口中的幸福社會(huì)生活”。

在這片原野之上,最引人注目的是一望無(wú)際的叢林高樹(shù)。托克維爾感慨:“置身于這片茫茫樹(shù)海,有誰(shuí)能夠?qū)さ椒较颍磕愕哪抗庥衷撏断蚝畏剑磕闩郎狭艘豢每雌饋?lái)最高的樹(shù),卻發(fā)現(xiàn)只是徒勞,因?yàn)檫€有更高的樹(shù)將你包圍;就算是爬上了山頭也無(wú)濟(jì)于事,因?yàn)檫@片樹(shù)海沒(méi)有盡頭。”與此同時(shí),托克維爾也注意到,部落的居民無(wú)不受到實(shí)用主義和商業(yè)氣息的浸染:“只要有錢(qián)賺,辟路穿行于莽莽密林、橫渡洶涌河流、勇敢置身于致病沼澤或棲息于潮濕叢林,美國(guó)人都不以為然。然而,凝望參天大樹(shù)的欲望、獨(dú)自縱身大化的沖動(dòng),卻完全超出他們的理解。”

“這些地區(qū),”托克維爾寫(xiě)道,“雖然只是一片廣袤的荒野,但它們將成為世界上最為強(qiáng)大和富庶之地……除了文明人,這里什么都不缺,而文明人就在門(mén)口。”在這里,托克維爾顯然繼承了盧梭關(guān)于“高貴野蠻人”(noble savage)的思想,將質(zhì)樸的野蠻人與虛偽的文明人相對(duì)照,同時(shí)也反映出他本人對(duì)美國(guó)的矛盾態(tài)度:一方面,他贊賞美國(guó)的活力和未來(lái),但另一方面,又憎惡美國(guó)人的粗魯和貪婪。

托克維爾筆下的美國(guó)拓荒者務(wù)實(shí)、冷靜,他們“一心一意只想著一個(gè)目標(biāo)——發(fā)財(cái)”。他們手持利斧,既果敢剛毅又貪婪殘忍(他們的臉上有一種“堅(jiān)忍的僵硬”),與自然生長(zhǎng)的靜謐森林恰成鮮明對(duì)比。在旅途中,托克維爾觀察到,在美國(guó)人的小木屋里,經(jīng)常懸掛著一張美國(guó)地圖,此外,“孤零零的粗木板架子上豎立著一本《圣經(jīng)》,經(jīng)兩代人虔誠(chéng)地翻閱,其封皮和書(shū)脊早已破爛不堪。”這些拓荒者正在把荒野改造成美國(guó)的“領(lǐng)土”,在他們看來(lái),這一項(xiàng)個(gè)人和國(guó)家的事業(yè)是對(duì)他們身體和精神的“雙重挑戰(zhàn)”。

托克維爾在書(shū)中對(duì)美國(guó)拓荒者的毅力和勇氣既不無(wú)欽佩,又提出嚴(yán)厲批評(píng)——他強(qiáng)調(diào),對(duì)金錢(qián)的貪婪是民主給美國(guó)人帶來(lái)的“大麻煩”:在舊制度盛行的歐洲大陸,貴族從來(lái)無(wú)需為生計(jì)發(fā)愁,平民也不敢奢望通過(guò)發(fā)家致富躋身貴族階層。托克維爾擔(dān)憂,對(duì)金錢(qián)的狂熱追求終將葬送美國(guó)人的事業(yè)和家庭幸福。在美國(guó)荒野的惡劣環(huán)境中,托克維爾對(duì)拓荒的婦女尤為同情:她們不僅要在家中生兒育女,還要像男性一樣在外打拼,常常食不果腹。他曾描繪奧奈達(dá)城堡的兩名印第安婦女,她們“雙腳赤裸,在七月中旬的天氣里裹著羊毛毯……乞求施舍”。他也曾描繪一名拓荒者的妻子:“時(shí)間對(duì)她極為殘酷。她四肢羸弱,面容憔悴,臉上布滿與年齡不符的皺紋。顯而易見(jiàn),生活讓她不堪重負(fù)。”在當(dāng)時(shí)條件下,對(duì)拓荒者個(gè)人和家庭而言,占領(lǐng)土地?zé)o疑是一項(xiàng)危險(xiǎn)而復(fù)雜的任務(wù),令人心生恐懼,焦慮不安。更糟糕的是,它往往以徹底失敗甚至死亡而告終。對(duì)此,托克維爾簡(jiǎn)明總結(jié)道,“領(lǐng)土擴(kuò)張勢(shì)必要付出代價(jià)”。

與此同時(shí),托克維爾在書(shū)中也展示出游記作家對(duì)景物描寫(xiě)的掌控能力,以弗林特河為例:“濃厚的暮色漸漸將我們籠罩住。”風(fēng)停了,“夜晚很平靜,卻格外寒冷。森林深處,一切都悄無(wú)聲息,萬(wàn)籟俱寂,好似自然之中所有的力量都陷入停滯。”緊接著,他描繪了當(dāng)晚的月色,月光灑在地面上,給林間小草蒙上一層銀白;月光落在橡樹(shù)樹(shù)干上,這些粗壯的樹(shù)干仿佛變成了高大的白色大理石柱。“我們只能聽(tīng)見(jiàn)蚊子惱人的嗡嗡聲和馬蹄聲。時(shí)不時(shí)能瞥見(jiàn)遠(yuǎn)處印第安人的篝火,透過(guò)煙霧,我們可以看到他們靜穆的輪廓。一個(gè)小時(shí)后,我們來(lái)到了一個(gè)岔路口……其中一條岔路通向一條深淺未知的溪流,另一條則通向一片空地。借著初升的月光,我們可以看到前面的山谷,四處散落著倒地的樹(shù)木。”

除了細(xì)致入微的景物描寫(xiě),托克維爾最擅長(zhǎng)的筆法是觸景生情——由自然之境上升到對(duì)人類文明的反思。如在《奧奈達(dá)湖之旅》中,托克維爾首先描繪奧奈達(dá)湖邊森林的景象,隨后開(kāi)始大發(fā)感慨:“我們想知道,命運(yùn)如何奇妙,使我們來(lái)到一片原始地帶,并親眼看到一個(gè)孕育大國(guó)的搖籃……幾年之后,這些密林就將被伐倒。文明與工業(yè)將用隆隆之聲劃破薩吉諾河上方寂靜的長(zhǎng)空……仿佛是文明吹響的一記絕妙的戰(zhàn)爭(zhēng)號(hào)角,持續(xù)良久。”

托克維爾對(duì)薩吉諾的關(guān)注很大程度上受到美國(guó)早期浪漫派庫(kù)珀的影響(他曾前往莫霍克谷考察,此處恰好是庫(kù)珀小說(shuō)《最后的莫希干人》故事發(fā)生的場(chǎng)所)。1819年,《薩吉諾條約》簽訂,美國(guó)政府無(wú)視薩吉諾的領(lǐng)土主權(quán),強(qiáng)占薩吉諾土地約六百萬(wàn)英畝。1822年,為保證條約生效,美國(guó)政府派遣兩支步兵團(tuán)駐扎該地,并建造薩吉諾堡作為軍事基地,當(dāng)?shù)卦∶癖黄忍油鏊l(xiāng)。在薩吉諾古老森林的人跡罕至之地中,托克維爾體會(huì)到“內(nèi)心最甜蜜最自然的情感”,這些情感是言語(yǔ)無(wú)法形容的——“那些珍貴稀有的時(shí)刻中,宇宙在你眼前處于完美的平衡狀態(tài)。靈魂半夢(mèng)半醒,在當(dāng)下與未來(lái)、現(xiàn)實(shí)與虛幻之間徘徊。當(dāng)被自然之美和寧?kù)o的溫暖包圍,人在世界的寧?kù)o中感到心平氣和,此刻便可以聽(tīng)到自己的心跳聲。心臟一拍一拍跳動(dòng)著,標(biāo)志著時(shí)間正不斷流逝——一滴一滴地流入永恒的河流。”然而,盡管這樣的時(shí)刻彌足珍貴,但依然無(wú)法改變托克維爾的隱憂:“文明和工業(yè)的隆隆聲將打破薩吉諾的寂靜。”這位游記作家寫(xiě)道,“我們?cè)僖矡o(wú)法聽(tīng)到流水在森林中低吟淺唱。”

作為深切關(guān)心人類共同命運(yùn)的學(xué)者和思想家,托克維爾自承對(duì)人類各種生存狀況有一種“執(zhí)迷”,一如他在與友人安培書(shū)信中所說(shuō),“人類存在的問(wèn)題時(shí)常占據(jù)我的心靈”。事實(shí)上,也正是這樣的執(zhí)迷和關(guān)切,使得這位法蘭西學(xué)院院士的作品遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了普通游記作家的水準(zhǔn)。誠(chéng)如奧利弗·曾茲在《理解民主的人:托克維爾傳》(2022)一書(shū)中所言,《美國(guó)游記》不僅體現(xiàn)出托克維爾“浪漫主義的華美抒情和敘事”,同時(shí)也兼具“《論美國(guó)的民主》中樸素的古典主義風(fēng)格”。很顯然,這部游記不僅是關(guān)于當(dāng)時(shí)印第安人狀況的田野調(diào)查報(bào)告,同時(shí)也是展示他驚人預(yù)見(jiàn)力的經(jīng)典文本——它“應(yīng)該受到學(xué)術(shù)界更為廣泛的關(guān)注和重視”。