《十四歲很美》:成長之痛與生命之光

無論從醫學還是從法律角度來看,十四歲都是人生的重要年齡節點,兒童文學作家王璐琪以這個重要時刻發生的創傷性事件,來探討時間刻度對個體成長的獨特意義。少女姜佳在十四歲生日遭遇了身心創傷,但經過痛苦的掙扎和自我救贖,最終獲得了更加堅定的情感意志和道德理性,生命從此沐浴著道德之光成長。姜佳的故事充滿生命隱喻,它暗示從來沒有一個完美的人生,但是生命的每一刻都很美,它不會因為困難和挫折而停止成長。雖然成長本身是一個痛苦的過程,但是在經歷挫折以后能夠獲得的勇氣、正義和善良,最終會使我們超越自我局限,把人類漂泊無依的靈魂引渡到詩意棲居的精神家園。因而《十四歲很美》是對生命價值的確認,是對生命中道德理性之光的由衷贊美,它不僅為兒童也為成年人提供了可貴的精神滋養。

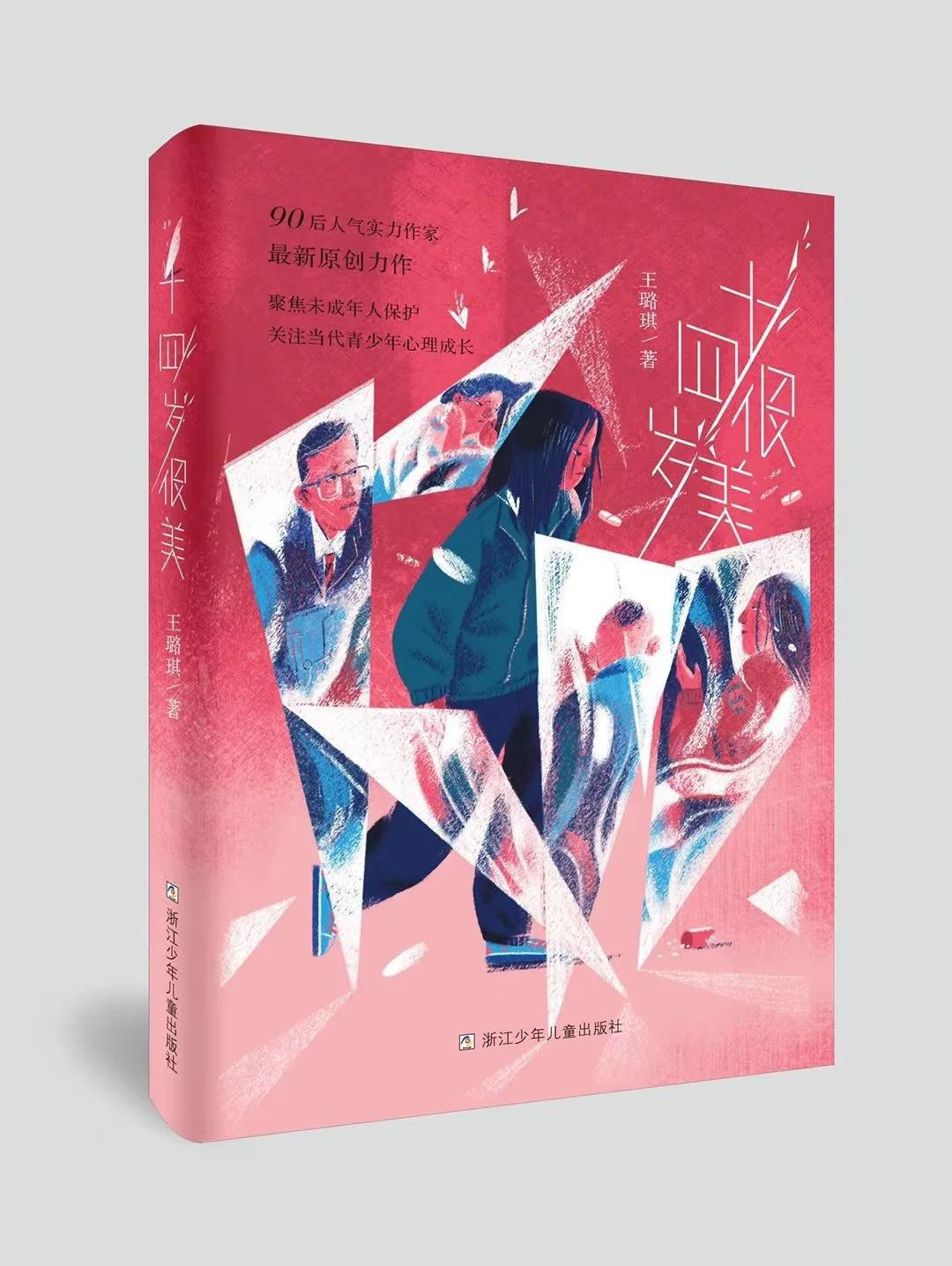

《十四歲很美》,王璐琪著,浙江少年兒童出版社2021年1月第一版,30.00元

小說故事情節并不復雜,但是它對心理世界的探索挖掘卻相當深刻,尤其對道德的意義、緣起、本質和后果都有獨特的審美發現。道德的意義毋庸置疑,道德作為人類的基本理性使人與動物相區別,正如古希臘哲人亞里士多德曾表達過的,人只有在達到德性完備時才是一切動物中最出色的“動物”,但如果他一意孤行,目無法律和正義,他就會成為一切禽獸中最惡劣的“禽獸”。作品開篇我們看到,在經歷這樣一種突發事件以后,主人公姜佳以及周圍所有的相關人都被巨大的情感風暴所操控。姜佳作為直接受害人患上嚴重的創傷應激反應癥,因為對“侵犯”的超強記憶陷入極度恐懼情緒中不能自拔,甚至靠超劑量服用藥物來麻痹自己。憤怒的母親變得歇斯底里,懦弱的父親消極自責不知去向,最好的朋友為此悲傷后悔但也無能為力……

當整個世界被困圍城之際,是道德理性扭轉了事件的發展方向和情緒基調,姜佳在法庭上通過“說出真實”獲得自我解脫,也使所有利己主義者都從中獲得人性凈化,整個世界重新恢復道德秩序和溫情狀態。至此道德的價值和意義已經不言自明,它是靈魂凈化器,它使世界變得澄澈透明。

作為一篇充滿現實主義深度的作品,其真正創作難度在于回答主人公為什么會做出符合道德的選擇,是童真使然(畢竟姜佳剛剛滿十四周歲),還是環境教化?在周圍人都希望施害者得到最嚴重的懲罰時,姜佳憑借兒童的“求真”天性要說出事實,要以最善良的“憐憫”來懲罰“罪惡”,只有這樣她才能實現自我救贖并重獲完整健康的生命。作者借姜佳的故事巧妙地回答了道德的緣起問題,即道德的利他傾向與利己主義背道而馳,并非是對天性的壓抑和束縛,恰恰相反,道德本質上是人類“求真向善愛美”天性的釋放,是通向人性完整和平衡的自然選擇。

當然,道德理性又不完全是人的自然屬性,在復雜的社會現實面前它同樣也是社會各種力量相互作用的結果,作者最用力之處仍在后者,即揭示出道德在各種社會力量較量中彰顯、并與社會教化緊密相連的社會屬性。正如作品中榮老師所說,“一個人戰斗很難”,姜佳的選擇是包括家庭、學校、社會各種社會力量交錯斗爭的結果,是社會整體對個體不斷熏陶化育的結晶。這就使作品在靈魂拷問之外,又超越個體向廣闊的社會現實延伸,展示出兒童文學作品難得的現實深廣度。

母親暴躁、父親懦弱的性格特征導致夫妻關系不和諧,他們對女兒的日常照顧和心理關愛方面也有疏忽,這也正是姜佳在生日當晚給人以可乘之機的一個原因。但是在故事向前推進中,作者一步步如抽絲剝繭般發掘了這個家庭的另外一面,即在表面冷漠疏離的家庭關系內里生長著愛的堅韌紐帶,在支離破碎的情感關系中傳承著追求正義的家族基因,姥姥的慈愛和姥爺的英雄光芒都是鼓舞姜佳前行的動力。在老師、醫生、律師、家人的共同幫助下,姜佳重回法庭并再次獲勝,雖然生命中留下了創傷記憶,但是“十四歲”因為正義戰勝邪惡而美好,因為所有向善之人的勇氣和堅守而匯聚成永不消逝的人間正氣,整個作品最動人的力量就是永不泯滅的道德良知和堅守。

道德理性須時刻與人類利己主義的心理頑疾以及現實社會庸俗價值觀相抗衡,二者的對撞沖突常常十分激烈,并且勝利的并不總是前者。張肅軍妻子攜幼子跪地“表演”,班主任牛老師因擔憂退休工資而建議姜佳轉學,父母在報復心驅使下掩蓋事實、“伺機奪子”的行為,都說明為一己之私和利益算計,人們隨時會將道德踐踏腳下的種種現實誘因。

向善的理想追求沒有限制作者對道德異己力量的想象和表現,作品進入廣闊的現實社會和人類內心深處的邪惡進行深入挖掘,顯示出作者直擊現實的勇氣。作品正是以對這些反面人物刻畫和負能量的鞭笞,承認現實的不完美和復雜,這也正是兒童文學開掘現實深度的必要啟蒙。

非常值得稱道的是作者的藝術表現力,雖然發現了生命世界里的道德之光,但是沒有陷入簡單的道德說教,而是把它嵌入特定的生命時刻中演繹其復雜倫理內涵。在真假、黑白、正邪、罪罰等二元對立的倫理框架中,衍生出種種可以探討的中間價值地帶,比如榮老師所說的“有一種方法比懲罰更有力量,那就是憐憫”,為姜佳的行為邏輯做出解釋,同時也打開了道德涵義可探討的無限空間;再如對反面人物張肅軍,沒有簡單貼上道德淪喪的標簽口誅筆伐,而是以暗示寫法揭示出其童年經歷、社會環境和女兒面容缺陷等多種原因導致的扭曲性補償心理在犯罪行為中的綜合發酵,祛除了對反面人物的臉譜化弊端。

另外,作者運用細節穿透現實的藝術表現力也頗值得肯定。細節對小說創作的意義無需多言,但是真正能駕馭好細節讓故事變得枝繁葉茂并非易事。作者通過細微的生活片段連綴起一個完整的故事,以簡短的對話、富有暗示性的動作以及一個個細膩的生活場景,表現出鮮活的人物性格和總體時代氛圍,讓作品富有一種毛茸茸的質感。

以敘寫成長之痛讓人看見生命之光,在傳達真善美的道德理想時不流于說教,這體現了作者成熟的思想境界和審美表現力。作品不僅為兒童傳達了積極的正能量,也跨越年齡界限給成年人以無限的思考,為所有人設置了一個巨大的靈魂拷問——當遭遇重大人生困境時,你是否能勇敢地做自己?種種誘惑會引導著人們做出不同的選擇,但只有在追隨道德之光的路上,才會遇見最壯美的景色。