嗶哩嗶哩——一種“表達賦權”的可能

在自2019年12月至今的這段時間里,所有中文互聯網絡的使用者共同擁有了一種前所未有的體驗。數月之間,21世紀20年代已然來臨,十二生肖輪轉一圈重又回到子鼠。在對新時代強烈的想象與期盼中,新型冠狀病毒肺炎爆發。自此,無論是過去在精神上就已倍感孤獨的個體,還是那些曾經有著最充實線下生活的人們,都開始被迫經歷物理層面的強制封閉,各類日常活動也因此被挪移到了網絡空間的內部。

突發公共衛生事件意料之外地加速了媒介變革,人類每日棲居于互聯網上的時長被極限地拉伸。對于相當部分的人而言,互聯網絡在這一時期代替物質世界成為最主要的生活場景。網上教學、網上辦公、網上買菜……這些用以生產或獲取物質資料的生存行為相對有規模、有組織地開始運轉起來。而在生存之外,構成人們平凡日子中煙火氣息的部分行動,則由每一個個體自發地完成了媒介環境的遷移:親朋好友間的問候被轉移到了微信群;過去與可見的陌生人一起在電影院中觀影,如今和隱沒的陌生人一同在視頻網站看片;亞文化愛好者們有了更多的余裕,在眾多既有的趣緣平臺上投入更多的精力,并吸引來不少以往對此毫無所知、并不了解的人參與其中。

這樣規模龐大的遷徙勢必會引發一些震動。例如人們發出原來90%社交行為都不必要的感慨,例如教育和工作登入網絡帶來的形式拓寬,例如《囧媽》賣予字節跳動背后潛藏的電影工業新發行模式。凡此種種,不一而足。而對視頻網站、趣緣平臺來說,大量新用戶的涌入也在為它們帶來新變化。嗶哩嗶哩,亦即B站,便是其中之一。這個既是視頻網站又是趣緣平臺的互聯網商業產品,在此時此刻進一步顯露出它為“表達”“賦權”的理論可能。

何為“賦權”:用戶們對一己熱愛的無聲訴說和自主選擇

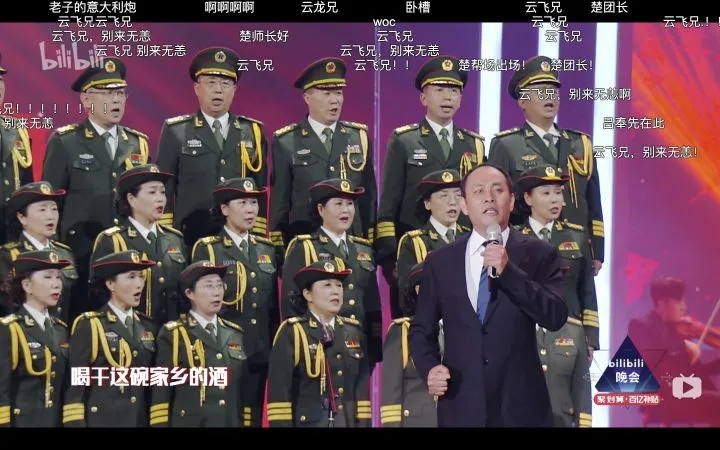

在新冠病毒剛出現的時候,人們還沒有將它視為一個需要全民卷入的事件,社會把自己的注意力分散地拋灑到很多不同的地方。當時,B站便已在眾多焦點中占據了一席之地。2019年12月31日晚上8時,B站和新華網聯合主辦的跨年晚會“二零一九最美的夜”在其本站直播中放送。這場既獲得了主流與大眾認可、又打動了亞文化愛好者們的晚會,在播出之后一度吸引了許多人的目光。

b站2020年跨年晚會:《魔獸世界》舞蹈秀

晚會的另一種畫風:張光北與軍星愛樂合唱團合唱《亮劍》主題曲

在媒介變革、代際更替的大潮之中,在人們幾乎已經不再擁有共同記憶,審美趣味也極度圈層化的當下,想要辦好一臺兼顧主流、大眾、核心用戶的晚會是極為艱難的。媒介帶來千年之變,被不同性質文明哺育長大的人們交疊著生活在同一片土地上。原本只存在于想象中的“20后”們也已經出生,有人說他們看待“90后”將會像當初的“90后”看待“60后”那樣。過去,人們對文藝作品的高度評價是“人民群眾喜聞樂見”,而現在,這個標準被細化為要取悅不同身份、不同文明底色的人們。對著彼此差異如此巨大的觀眾們,什么樣的舞臺置景才能愉悅大部分人的視覺,什么樣的音聲旋律才能敲響大多數人的聽覺,什么樣的設計才能讓屏幕前的無數顆心跟隨公共的節奏一起跳動?無人給出正確答案。所以,那張本就在網絡上流傳甚廣的漫畫,近年來更是每逢跨年守歲便被瘋狂轉發:23時59分,火柴人托腮坐在電腦前;零時整點,他舉起一只手捏住根燃放的煙花棒以示慶祝;零時一分,畫面重回起先模樣,不僅煙花棒仿佛從未出現過,連同火柴人的姿勢表情也是始終如一的、帶著一絲無奈的不為所動。

不知何時,臨時的煙花棒代替了絢爛的煙花,萬眾期盼的“盛會”“盛典”靡費更多人力物力,卻越來越像是完成任務、例行打卡。在這樣的大背景之下,B站抬出了“二零一九最美的夜”。在晚會主頁面的簡介中,B站寫道:“21世紀的一零年代即將落幕。這十年,B站與大家一起成長,見證了網絡青年流行文化的飛速變遷。動漫、影視和游戲領域中誕生了屬于這個世代的經典,也創造了我們共同的文化記憶。”世代經典、文化記憶,這兩個現在光是談起就已令人感到奢侈的詞匯在此出現。更加可貴的是,它們并非宣傳話術,并未被抽干實際的內涵。B站的用戶們給了B站信心,使他們相信由自己遴選出的內容,就是世代經典,就是文化記憶。

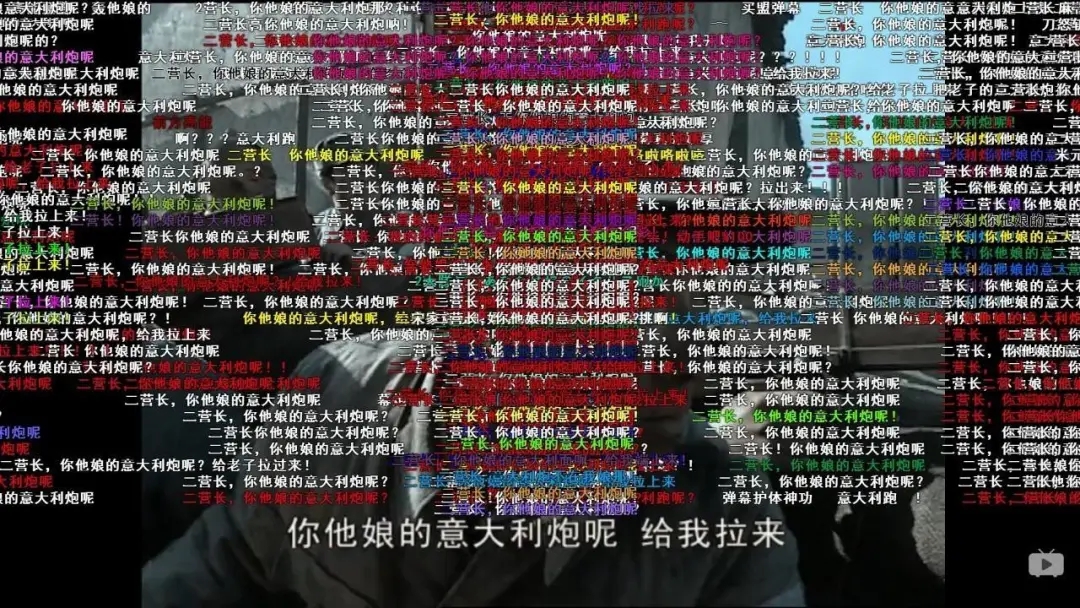

《亮劍》名場面在b站出現時,來自觀眾的彈幕

在疫情期間大量新用戶進入B站之前,B站就已形成了相當穩定、理想的用戶生態。對此,B站的用戶們自己有著最切身的感受和最精準的概括。2019年9月17日,在B站正式發布當前年份第二季度財務報告后不久,財經類UP主(視頻內容提供者)“巫師財經”上傳了一期從資本市場成績單入手漫談B站及相關行業的視頻。從數據中,他總結出了一種神奇的“化學反應”:“B站以極低的成本吸引了非常高黏性的創作者和流量。”并將其簡單化地表述為“我的用戶創作了有趣的作品給我的用戶看,然后我的用戶又吸引了更多的用戶成為我的用戶。如此循環往復,B站用戶數量越來越多,黏性也越來越強”。在視頻發出的兩個月后,B站公布了截至2019年9月30日的第三季度未經審計的財務報告。報告顯示,B站的月均活躍UP主同比增長93%,月均活躍UP主投稿量同比增長83%,萬粉以上UP主的數量同比增長75%。活躍UP主們創作出高質量的視頻內容,高質量的視頻內容吸引來更多忠實粉絲,忠實粉絲一方面激勵UP主提高品質、增加產出,另一方面以一定比例轉化為新生的UP主,用另一種身份投入到這個運行良好的生態循環中去。

而廣度與黏性,則既是這個良性循環最主要的兩項指標,也是吸引大量潛在用戶加入其中的重要原因。廣度可觀,意味著B站有足夠多的用戶。他們既能推動和保證這個原本深耕于亞文化的網站走向大眾化、商業化,在重大社會事件發生的時候及時做出反應,不對外界充耳不聞;又能依靠自身的多樣性,促使它容納更加多元的分眾文化,讓更多人能在此處自得其樂。黏性夠高,指的是B站的用戶足夠忠實、足夠資深。忠實代表認同,代表商業邏輯上的品牌認同和文化邏輯上的身份認同。資深則代表介入的程度更深,代表聞弦歌而能知雅意,代表有對特定現象做出深度反饋的能力。以“二零一九最美的夜”而不是以衛視的晚會取得成功為例,商業邏輯上的品牌認同即是,在面對同類產品時,用戶會更傾向于選擇熟悉的B站,因為知道彼此已經足夠了解,信賴對方明白自己的喜好,且有能力制作出自己喜歡的東西。文化邏輯上的身份認同則不妨借吳亦凡來做個例子:在“二零一九最美的夜”上,這位過去常被B站的用戶們制作“鬼畜”視頻的明星登臺獻唱。這個近似于和解的聰明舉動仿佛自帶暗示,使得當時彈幕一片“從此就是自己人了”的聲音。歡慶時刻,顯然要與“自己人”共同度過了。此外,用戶的資深則和節目效果的上限相掛鉤。只有當一個人深深地沉浸于某種文化、某些記憶之時,他才有可能被完全觸動,而非只是禮貌性地笑笑或是附和著去嘆氣,時間是消耗了,情感卻沒揮灑出去。

在此基礎之上,廣度與黏性之間還會進一步發生反應。在B站2019年第三季度財務報告中,與廣度有關的數據是128億的月均活躍用戶、3760萬的日均活躍用戶等,與黏性有關的數據是83分鐘的用戶日均使用時長、73億的日均視頻播放量和25億的月均用戶互動量。可以預見的是,在經歷了新冠病毒爆發導致的“全民宅家”時期后,這些數據還會有相當可觀的增長。它們放在財報里邊,是最為漂亮的成績,能使B站成為實打實的優質資產,令各路資本對它增持倉位或調高評級。回歸生活、復原場景,這些冰冷數字則是廣大用戶群體中的一個個人,是你、是我、是他,在天天24小時中的任意一個時段,不約而同地打開B站觀看視頻、參與互動。這一切好像發生得悄無聲息,但每一個人的每一次點擊、喜愛、收藏、投幣,都在源源不斷地通過人類肉眼無法看見的信號匯集。這個視頻,你點開看了它不足十秒就關掉退出了;而那一個,你在某月某日某時某分,將它反反復復地看了好多遍;這個UP主,你很早就點了他的關注,每天都會在動態里看他是否更新;而那一個,你在無意中看過好多次他的作品,但每次都只是看過而已,最多看完感嘆一句“這個ID有些眼熟”……所有這些看似微不足道的舉動,最終會匯聚成大眾的熱愛本身。盡管從未啟齒、不曾言說,但用戶們每時每刻都在沉默而又坦率地告訴B站,自己最愛的究竟是什么。

怎樣“表達”:借感官比率的重新平衡,從話語桎梏內脫身

賦予用戶們以無聲訴說和自主選擇一己所愛的權力,是互聯網時代所有商業產品運營的最基本邏輯。而在這般邏輯之上,產品本身運營效果好壞與否,則要指向用戶們訴說的依憑和選擇的選項,亦即內容。內容的數量是否合理、類型是否豐富、品質是否優良、來源是否多樣,將直接關系到用戶對待對應權力的態度。如果選擇行為的本質是在運營方提供的庫存當中“矮子里面拔將軍”,甚至是“兩害相權取其輕”,那么選擇本身就是徒勞且可笑的。用戶們愿意在B站行使權力,便是因為他們面對著廣闊的內容,每個選擇都能行之有效。

在傳統視頻網站中,用戶不愛看A,可以去看B、去看C。可是,如果用戶想看的是甲乙丙、①②③呢?甲乙丙與①②③們的不存在,致使用戶關于這些部分的熱愛被丟進一片虛空當中。這些東西,用戶找不到對應的操作進行表述,網站更是陷在“燈下黑”里無從得知。為了同時收容ABC、甲乙丙和①②③們,B站將內容生產的權力下放給每一位本站用戶,并實行了一系列的鼓勵措施。2018年1月25日,B站的官方號在站內發表專欄文章,宣布即將啟動“創作激勵計劃”。顧名思義,該計劃旨在激勵用戶的創作行為。只要滿足一定基礎條件,用戶即可加入激勵計劃,并通過后續持續投出原創自制稿件的方式獲取收益。正是在“創作激勵計劃”啟動后,許多如今為人們所熟知的UP主們才開始化身“日更博主”“漲粉狂魔”,甚至走上B站年度百大UP主的頒獎舞臺。相對友好的環境氛圍,活躍即時的互動反饋,最為實際的經濟收入,也許可能的上升通道……B站仿佛張開雙臂,呼喚著每一個用戶:“這里有錢,這里有愛,而你有想要表達自我的欲望。現在,還不準備開始你的表演嗎?”

當然,將B站與傳統視頻網站進行以上對比有些過分。畢竟,B站還身兼趣緣平臺的定位。而“有錢”“有愛”以及鼓勵用戶進行內容生產,原本就是網絡時代亞文化社群集散地維護內部運轉、走向大眾化和商業化的“三板斧”。在這個序列里,B站的獨特之處在于它鼓勵用戶生產的內容以視頻為最主要形式(誠然,B站開通有專欄文章功能,“創作激勵計劃”第一版也將它的產出納入成果計量中,但用戶習慣使然,除了官方賬號發布的活動信息外,專欄文章得到的關注極少)。視頻,集合音聲旋律、畫面影像、語言文字,調動觀者聽覺、視覺,要求受眾盡可能多感官的喚起與投入,是今時今日較之文本更具備吸引力和表達力的呈現方式。對此,B站用戶們的感受非常直觀。例如,UP主“-LKs-”就曾在一期逆向分析站內視頻成本的作品中說道:“在網絡時代,視頻這種形式,對文字具有代差上的壓倒性優勢。同樣的,哪怕是干貨少一些的內容,我就是愛看視頻,不愛看文字,我就愛看講得有意思的,就不愛看那寫得沒意思的。因為在視頻里我可以感受到三個層面的信息:聲音、畫面和思想。”

在b站,《羅翔說刑法》不僅僅是法考培訓節目

以其講課風格和個人魅力,羅翔教授在b站出圈

在視頻里,聲音、畫面和思想融為一體,并不分割存在。對這種渾然狀態的偏好,以及對視頻相較于文字存在代差上壓倒優勢的判斷,其本質是聲像魅力的再復蘇,是視覺外其他感覺比率的再平衡,是媒介千年之變革的第一聲脆響。媒介理論家馬歇爾·麥克盧漢將媒介視為人類肢體的延伸,不同媒介的強弱關系正反映了人類感官比率的調和程度。在眾多媒介中,文字是人類雙眼的延伸。印刷文明時代,文字媒介極度發達,視覺也就相應地被利用到了極限,全速運轉的它穩穩地壓制著聽覺、觸覺、嗅覺等諸多感覺,儼然一副王者做派。這種感官比率并非天然如此,而是被人類自身的發明形塑。若不引入其他媒介,則兩者會互為因果,繼續無休止地將彼此變得更加極端化。正是因此,麥克盧漢格外青睞“部落時代”。在他看來,部落時代的人們擁有更加平衡的感官比率,因為媒介組成的那套外在伺服機制還未架空人類的身體。在寫《理解媒介:論人的延伸》這本書時,麥克盧漢將自己當時身處的時代稱為“電力時代”,眾多電力技術讓他看到了人類的感官比率重新平衡,亦即在紙質文明時代后迎來一種新部落時代的可能,而這一預言也在隨后數字技術全球普及的網絡時代中得到了驗證。對此,印刷文明的遺腹子早已有所察覺。對B站影視區UP主“青厭君”而言,剪輯視頻的初衷是將喜愛之人的值得銘記之處永遠留存。當被問及“為什么選擇視頻而非文字圖畫之流作為載體”時,她的第一反應誠樸可愛:“我要是會畫畫、有文筆,我就去了。我不會啊。”緊接著,她的感受比理智更早一步做出了判斷:“我也不知道為什么,我就是最喜歡剪視頻啊。你要拿那些跟我換,我也不愿意。”

如果說作為接受者的用戶們,被賦予的是選擇所愛的權力,那么,作為創作者的他們在生產內容時,被賦予的又是何種權力?對互聯網寄予厚望的人多半會以“話語賦權”作為回答。人們若是僅從字面上簡單粗暴地去想,便會生出一種自己獲得了“言說”權利的理解。在該詞誕生的時代,也就是紙質文明占據統治地位的時代,如此詮釋當然沒有問題——因為人類們將神圣“話語”視為自我表達的唯一通路,沒有習得“話語”知識的人,終其一生大概也沒有自我表達的任何機會。這在印刷文明時代與互聯網絡時代交替時鬧出過一些笑話,今天人們再提“話語賦權”,已是十分不合時宜。一來,這個提法顯然老套過時、力不從心。比如,當互聯網絡、智能手機、微信應用邁著步子,走到印刷品和紙質文明都毫無辦法、未能滲透的地方,人們開始自然而然地在微信中“對歌”。當點開對話框中或昂揚或婉轉的歌聲時,他們并不會知曉,在許多個距離并不遙遠的地方,人們正在不分晝夜地用他們的“對歌”軟件辦公并且深深為此所苦。如此今天再談“話語賦權”反而是對人權力的一種折損。不僅是當人自覺走進“言說”套子里,他就會錯過更多“表達”空間的問題。文字也好,言說也罷,它本不應是人想要表達自我時唯一的選擇。

記錄抗疫工作的《我的火神山日記》

在新冠病毒肆虐的時候,有武漢市民借著偶爾一次出門買菜的機會,帶著無人機俯拍這座空曠宛如電影場景的城市;有熱心人士依靠專業做出各類科普分析,一再提醒著大家要如何保護自己;有建造工人拿一個最簡單的設備,搖搖晃晃地拍出了《我在疫區建醫院》《我的火神山日記》;等等。畫面里面,到了休息時間,他們或是隨意地一坐,或是隨意地一站,端起不太豐盛的盒飯就開始大快朵頤。吃了一小會兒,似乎意識到還有鏡頭的存在,還有鏡頭那邊千千萬萬未來要與他相視的人的存在,他們就很坦率、很快活地笑了。通過內容生產,人們理應獲取到“表達”的權力。表達自我,可以通過歌唱,可以通過舞蹈,可以通過不太書面、甚至不太得體的碎碎念……所有人都能展現他們所思、所想、所經歷之事,所有人都能逐漸回想文字能力所及以外的意義,不僅在口頭上、在理論上、在主張上,更在技術上。尼采曾說,語言只能表述已死之事。恢宏詩篇、妙手文章,其中能蘊含真知灼見。一粥一飯、吃頓好的,背后亦是生活本真。

在“表達”與“賦權”外:商業化大眾化浪潮中的尋找共鳴之旅

很多人在擔心B站。

擔心是從期望中生發出來的。自互聯網絡誕生之日起,它就承載著許多種有關社會圖景的美好想象。從網絡空間將會帶來“話語賦權”,到網絡空間將會帶來“表達賦權”,其實都是其中最為典型的期望和預判。數字技術的底層邏輯,網絡用戶的表達欲望,確實很難不令人做出樂觀的判斷。但是,在根據新興技術的媒介屬性對未來生活做出暢想時,“話語”和“表達”尚且在連綿牽扯,媒介屬性和人類慣性的拉鋸更是遠未止息,就好像去中心化與中心化、去標準化與標準化至今仍在膠著,并在可以預見的將來會繼續膠著下去一樣。

演講視頻《后浪》,反響熱烈,也引發了許多爭議

B站現有的用戶生態與媒介選擇,使其自身體現出一種“表達賦權”的可能。“二零一九最美的夜”,以及十年來越辦越叫好、越辦越叫座的“拜年祭”,甚至疫情期間緊跟時事的科普和VLOG們,都是在這樣的土壤上生長出來的。不過,在“二零一九最美的夜”在主流與大眾那里獲得贊譽后,一些表示擔憂的聲音開始出現。他們擔憂的是,互聯網向所有人展現自己所容納的分眾文化、多元審美,而它們只是一種符號、一層外皮,它的內部核心遲早會被改變、被收編,它的制作流程也會化入文化工業的流水線。這是一種非常普遍也非常普適的情緒,每個最終走向商業化和大眾化的亞文化社群集散地,都曾經歷過或恒久地面對著這種情緒。這些地方的本質是互聯網時代的商業產品,用戶不能既想要享受它們提供的優質服務,又想要它們孤傲高潔,永遠“硬核”、永遠“既小且美”、永遠“用愛發電”。對如此架構的網站來說,當它將標準化作為手段,網羅更多受眾,使自己在資本序列中成為優質資產的同時,能否仍然謙遜地對待和重視用戶,保證原有用戶生態良好運行,保護亞文化社群的生存空間不被侵占,保障每一種“表達”有被聽見、被看見的流暢渠道,一言蔽之——能否使“表達賦權”具有最充分的確定性,才是它們營造的文化與審美多元是否為真正多元的評判標準。

大約兩年之前,在B站官方號首次發布的“創作激勵計劃”專欄文章中,有過這樣一段表述:“如果看到這封信的你,還不是一名UP主,但你想要試試看,我們也歡迎你加入B站成為一名UP主。因為這里有一群可愛的用戶,他們可能是網絡這個虛擬世界中最懂得欣賞你的人。”時至今日,UP主們還能順利找到那個最懂得欣賞自己的人嗎?

這個問題,B站的用戶們也在關注——B站的用戶永遠比外來者更加想要和切實了解這個地方。科技區UP主“貍子LePtC”對B站的諸多站內數據進行過可視化分析。從“創作激勵計劃”啟動的那年開始,B站會在當年年末通過粉絲數量評選百大UP主,并舉行一系列相關的宣傳、頒獎活動等。以僅有的2018年、2019年兩年百大UP主名單來看,存在大約半數的成員更替。總體而言,這是一項證明B站UP主關注數并未固化的佐證。不過,B站目前仍然處于擴張期,歷次財報中都可見月均活躍用戶的大幅度增長。而用戶不可能無休止地永遠增長下去,當B站的用戶數量達到飽和,內部生態會以何種形態穩定下來,現階段仍然難以預測。而且,新冠病毒驟然橫行,使B站的用戶增長大大提速,這既是一次打破固有節奏、外部強力介入的“催熟”,亦是B站用戶數量達到飽和的時間將會提前到來的直接契機。過去大型節假日流量主要被頭部UP主們瓜分的形勢基本會在這次假期延續,中小UP主與頭部UP主間的量級差也許會更難以追趕,用戶的廣度與黏性之間也可能存在短暫的失衡。另外,從2019年全年的播放量、粉絲增長量等數據來看,B站不同分區現狀迥異,且其差距應當會進一步拉大。例如生活區這樣準入門檻較小的分區,以及游戲區這樣與視頻形式極為貼合的分區收割了更多增長期的紅利;而音樂區、歷史區等,或因市場上存在較為強力的競品,或因內容過于小眾等原因在數據層面敬陪末座。再將層級從分區上下滑,具體落到每一位UP主的身上,則很顯然,如果想要獲得更多的粉絲、播放量和實際收益,必然需要更加關注時事熱點,或是更加照顧口味大眾化的用戶們的趣味。

于是,B站正在經歷的擔心和憂慮,以幾乎沒有太大改變的方式,落到了每一位UP主的面前。在“表達賦權”是否能確保最充分的可能性這點上,每一位UP主、每一位用戶的選擇都實實在在地占據著一部分權重。外部必然存在著某些掣肘或影響,而選項也在每個人面前徐徐展開,是要“恰飯”,要和網站一起走向徹底的大眾化和商業化,還是要表達自我、繼續深耕一路,抑或是要在兩者之間尋得平衡點……這是幾乎所有原本身處亞文化社群的UP主們必須進行的選擇。在商業社會中,身處其中的人們與商業網站往往面對著同樣或類似的道路。在文明重新選擇方向的時代,人們與文明也是一樣的。個人的每一次抉擇都將影響到他所身處的更大體系。在B站里,是繼續“硬核”“小眾”下去,還是應對市場及時完成轉型,或是將小而深的內容以大眾化的形式展現出來,走出一條屬于自己的路,都將決定他們能否與最懂得欣賞他們的人相遇,決定“表達賦權”的上限和下限分別落在哪里。

媒介變革,代際更替,帶來了一次重置過去的機會。而被這次機會所揚起的,究竟是終將落定的塵埃,還是會永遠奔流的浪潮,與其中每個被“賦權”“表達”的人息息相關。機會并不完全被他們所掌控,但機會也一定在某個程度上就流淌在他們手中。

(項蕾,北京大學中國語言文學系博士研究生,致力于電子游戲、流行文化、網絡文學研究。曾于《文藝理論與批評》《中國藝術報》等刊物發表文章。)