“衣裳”里原來有整個自然 ——王勇英的兒童文學發現

近年來,我國原創兒童文學發展成績顯著,較突出地表現在同質化創作趨勢得到遏制,業界更加崇尚“原創”,對兒童文學的藝術認知更為全面。在題材范圍、多元化審美風格開拓豐富方面,更有明顯改觀。這其中,一批作家持續扎根地域文化,將新時代少年兒童的精神成長深植于對民族文化的傳承創新之中,既有力擴容了原創兒童文學的知識空間,呈現出各具特色的美學趣味,又始終致力于對廣大兒童讀者展開積極的價值引導,表現出活躍的創作狀態,廣西作家王勇英屬于這其中較典型的一個代表。

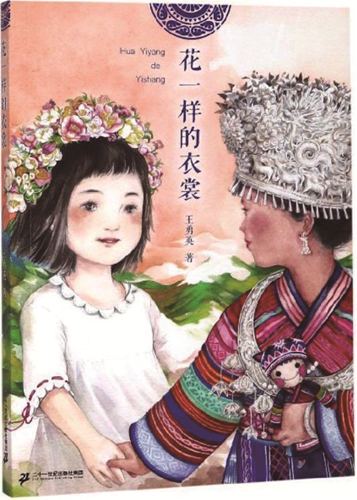

王勇英的新作《花一樣的衣裳》聚焦于廣西隆林地區的苗族文化,特別是其手工服飾藝術。在兒童文學語境內想要實現這一目標,既要求作者對日常生活熟悉熱愛,對于地域風俗和相關文化有著專門的關注研究,又要求其能為引領兒童進入該領域找到有效有趣的通道,使得積極的閱讀認知成為可能。

表現一個民族的文化不可能不關乎歷史,它一定是一個歷史感極強的命題。而“歷史”對今日之兒童來說,又必然是陌生的。如果地理空間又偏遠的話,就更具難度和挑戰性了。基于長期積累的兒童文學表現能力,王勇英采用了兒童中心視角與“在路上”的敘事方法,打通幾代人的時空阻隔,以“情感”與“尋親”為故事主軸,步步深入苗族文化的現場與歷史腹地,破譯“花一樣的衣裳”神秘的符碼含義。作品展現了一個特定地域淳樸的自然與人倫之美、人與自然和諧統一的人間勝景,為兒童打開一扇不一樣的文化、藝術、生活視窗。

故事從小女孩“角月”的感受與視角開始敘述,從她眼睛里對奶奶的老布娃娃和一套老花衣裳的好奇,以及對奶奶行為的種種不解自然進入,很快就將小讀者代入到遙遠的古老的時空中,跟隨角月走上尋找走丟了的奶奶的行動過程中。這是一次從都市回歸山村、鄉野的奇異經歷,催使角月一家走上這條路的原始動力是“親情”,而誘發奶奶離家遠走的根本動因也是尋親——找回自己的媽媽與故土。于是,“愛”與“親情”成為這個故事的軸心,也是敘事的基本動力源,連接了不同面向的人物與情節,使得故事延展與升華有了可能。“愛”所以能作為“母題”被反復敘述,就是因為它的永恒性,不因時空變遷而改變。愛的“一致性”生成了尋親的接力賽,也是消除歷史、文化陌生感的能量。兒童文學是特別推崇“愛”的文學,就因為兒童是秉承與傳遞作為初心存在的“愛”的載體。

角月的奶奶已經80多歲,可是逐漸年老時她在精神上卻返回了幼時,記憶與思想多數時候停泊在五六歲時,與媽媽驟然隔斷的傷痛令她寢食難安,最終走向尋根的艱難道路,這是愛的空缺帶來的巨大動力。苗花婆婆已經100多歲,一個人的孤苦歲月,全靠內心深處對女兒的執著等待支撐時日。女兒與母親血脈相連,成為成就彼此生命的終生依靠。“親情”是一種本質力量。它具有先天性,但卻可以超越血緣關系而綿延,從家族、家庭之愛,走向人間大愛。這是王勇英在本書中的一個重要表達。她也將這個思想認識傳遞給了孩子。

王勇英對鄉間原始樸素的自然生活天生敏感,她具有一種用藝術還原質樸的洞察力與表達力,這其中蘊含著一種不可名狀的靈性的才情。比如她寫苗花婆婆的紡線織衣,就是一種文字的舞蹈。她用飛揚的想象力、精細的語言刻繪出了傳統農業社會一種女性勞作的全過程,這是一種文化遺產。但她真正寫出的還并不是勞動,而是人的生命與生活的創造力美感,人與自然高度融通和諧的存在奇境。我們可親可敬的先民們,他們完全是用“初心之愛”、用自然的呼吸與律動在紡紗織線,整個天地自然都能被織入一件“衣裳”里,“衣裳”里有整個宇宙。所以作者取題名“花一樣的衣裳”,山是花,河是花,樹是花,花也是花,“花”即自然,衣裳里有自然,自然即衣裳,全都是美麗的風景。而使這一切相映成趣、完美入畫的,又皆因人類高貴的心靈,立于因愛而確立的人間真情。

王勇英用一個曲折的尋親故事言說了一段人間傳奇。故事充滿了代際傳承、對話、理解的聲音,雖始終穿透歷史與別樣的文化,但因為以兒童為行動與思考的主角,所以整個尋根的歷程便也是孩子們的了。作者對母題“愛”有嶄新的故事演繹,童年與老年在敘述中多重復合,令讀者對生命時間有更深感觸。王勇英的作品是老少咸宜的,但對于兒童讀者來說,烙印于他們腦海里、最重要的閱讀收獲便是這個“花一樣的衣裳”的認知圖式,這一圖式建構是創新的。將“自然與衣裳”設為一個整體,既對古老的苗族服飾文化精髓做出透徹總結,更在現代意義上以文學的方式對文化遺產積極傳承,同時極富自然生態論的價值啟導,因此,本書的意義是可以從多重維度去解讀的。