土山灣畫館走出了哪些海派西畫家? 規模化傳授西畫技法,正是從這里開始

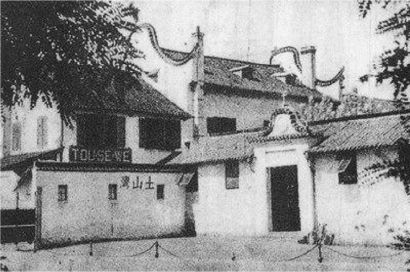

土山灣孤兒工藝院

徐詠青《波光巒影》,水彩畫,1922年

從1864年至1903年這四十年間,土山灣孤兒工藝院收養的孤兒約兩千數百人,平均每年收養約60人。而就是從這里,走出了一批上海洋畫運動的早期拓荒者,他們不僅對中國近現代美術的發展產生了深遠的影響,更為中西文化的交流邁出了堅實的步伐。

或許,土山灣帶給我們的不僅是一段西畫東漸的歷史,更是一段海派西洋畫家如何通過自身不懈努力,為實現中國美術從古典形態轉向現代形態而進行的變革運動的前夜歷史。

從最初雛形范廷佐董家渡的個人工作室,到徐家匯的“藝術學校”再到土山灣孤兒工藝院圖畫部(即土山灣畫館),土山灣畫館由此掀開了中西文化藝術史上重要的一頁,中國近代西洋畫、鑲嵌畫、彩繪玻璃生產工藝、珂羅版印刷工藝和石印工藝等新工藝、新技術皆發源于此。同時,它的誕生也預示中國最早傳授西畫的學校出現,這里培養的學生亦成為較早系統掌握西方繪畫技法的中國人。

正如萬青力所言:“雖然,至遲在唐代初期,西洋畫已經被歐洲基督教傳教士帶入中國,而在清代宮廷中的歐洲畫家如郎世寧等,也曾向少數中國畫家介紹過西洋畫法;但是,如土山灣畫館正式教授中國孤兒西洋畫和雕塑,并培養出人數眾多的人才,可謂在中國歷史上前所未有。”無疑,土山灣畫館是承載了前所未有的規模化傳授西畫技法的藝術機構。

那么,土山灣畫館究竟直接或間接培養了哪些著名的海派西洋畫家?

有我們耳熟能詳的上海洋畫運動的拓荒先鋒徐詠青、張聿光,雕塑家張充仁等,徐悲鴻、劉海粟、陳抱一等西畫家及中國近代廣告畫之父杭穉英也曾間接受到畫館的影響。可以說,土山灣畫館是中國近代文明進程中的一個典型代表。

在上海盛行開來的水彩畫,可以說從徐詠青開始

被譽為“中國水彩畫第一人”的徐詠青(1880-1953),就深受土山灣畫館的滋養。徐詠青,上海松江人,幼年時被土山灣孤兒工藝院收養,9歲隨劉德齋習畫。這劉德齋,是土山灣存續百年間執掌畫館時間最長、影響也最大的一位。而徐詠青正是劉德齋最喜愛的學生,劉曾單獨為他授課,并安排他拜王安德為師學習油畫。16歲徐詠青入土山灣印書館,從事插圖創作和裝幀設計。

徐詠青在水彩和油畫方面造詣頗深,尤其精于水彩畫。早在光緒、宣統年間,他就開始繪制水彩,因而胡懷琛認為“后來上海盛行的水彩畫,可說是從徐氏起頭”。一名署名“湘客”的作者在《觀四馬路源昌鏡架號光影中國名勝畫記》中評價徐詠青等人的畫作“一如泰西畫法,想畫者必從照相畫入手,故能有此活潑也。觀其用筆,欲不甚工細,遠視之又極神似。此惟泰西油畫戲園布景畫有此境地,不意水彩亦有此像之筆也”。這說明徐詠青的水彩畫寫實能力非常強,與油畫效果近似。他還曾著有《水彩風景寫生法》一書,該書是中國最早傳授水彩畫技法的著作之一。因此后來張充仁對徐詠青水彩畫方面造詣有這樣一這段中肯評價:“徐詠青早年在土山灣教會里學畫藝,盡量從十九世紀末外國最好的畫家的成就中汲取營養,又常和任伯年、吳昌碩等交往,對中國畫體會得深,對外國水彩畫理解得透,加上對中外理論的鉆研,不怪在水彩畫上有很高的藝術水平。”陳抱一在其《洋畫運動過程略記》中也肯定了徐詠青“當時著名的洋畫傾向作家之一”的地位。徐詠青還曾與鄭曼陀合作過一段時間,將水彩畫的技法運用到擦筆年畫中,創作了具有商業美術性質的月份牌畫。這種藝術的形成體現出洋畫家極高的繪畫造詣,月份牌畫是海派西洋畫的典型形式,而土山灣出身的徐詠青無疑在其形成以及促進海派藝術發展方面功不可沒。

此外,在徐詠青主持上海商務印書館圖畫部期間,培養了一批商業美術人才,如杭穉英、何逸梅、金梅生、金雪塵、戈湘嵐、李泳森、魯少飛、陳在新等。其中,杭穉英還以自己名字建立創作月份牌年畫的 “穉英畫室”,又培養了新一代以擦筆水彩畫方法創作月份牌的畫家。此后他還先后任職于多所美術學校教授西洋畫,如愛國女學(1911年)、圖畫美術院(即上海美專前身,1914年)、中華美術專門學校(1918年)、女子藝術師范(1920年)等。徐詠青可謂是早期洋畫教育活動家的典范。

張聿光的寫生,占當年“中國唯一之美術自修書”三分之一

張聿光(1885-1968)也是土山灣畫館走出的一位西畫家,同時也是致力于西畫在中國廣泛傳播的先行者。他是浙江紹興人,長期居住上海。早年在土山灣畫館學習西畫,練就了扎實的西畫基礎。張聿光致力將歐洲繪畫技法融入中國的繪畫傳統,故將其在上海斜土路的畫室命名為 “冶歐齋”,并自己取名為“冶歐齋主”。1904年,張聿光進入上海華美藥房畫照相布景,所作布景采用油繪和粉畫二種形式。1905年,他前往寧波益智堂任圖畫教師,1907年回到上海,在中國青年會學堂任圖畫教員,1914年7月,張聿光被“圖畫美術院”聘定擔任教務。因其享有極高的社會聲譽,同年8月,他被聘為該院院長,成為繼烏始光后“上海美術專科學校”校史上第二任院長。1928年起,張聿光還擔任了新華藝專副校長、教授。綜觀他的一生,僅在西畫教育事業上,前后就辛勤勞動有四十年之久了,對近代中國西畫教育和人才的培養作出非常大的貢獻。

當然,張聿光的西畫造詣也具有相當水準。他與劉海粟、丁悚二人合編美術自修書《鉛畫集》,共收入48幅寫生作品,其中張聿光的就有16幅,這本在《美術》雜志第一期廣告上寫著“中國唯一之美術自修書”,雖然有夸張之嫌,但也足見這本畫集的重要性,且張聿光作品能作為范本出版,也有力地說明其西畫造詣水平。陳抱一也曾認為:“張氏的洋畫作風,也曾經給上海方面有相當影響。”現法國國立博物館、德國柏林藝術院均收藏有他的作品。

東方藝人來歐洲研究,競爭不讓人者,張充仁為第一次

曾應邀為時任法國總統的密特朗塑像,也曾為鄧小平同志塑像的張充仁(1907-1998)則是土山灣畫館走出的另一位馳名中外的西畫家。他4歲時入土山灣孤兒院,后入徐家匯類思小學(即徐匯小學的前身)從日籍校長田中德學畫。1920年因土山灣畫館名額已滿,次年經由田中德推薦進入土山灣孤兒院照相制版部,師從劉德齋的學生安敬齋學習繪畫、攝影、照相制版和法語。在土山灣后人《章俊民老人訪談錄》中有這樣一段對話:

問:畫館老師有沒有提起過一些過去的出名的學生呢?

答:我們在圖畫間的時候一直說起張充仁的。我們認他是我們的老祖宗,一直把他拿出來說的。就是說那個時候是把他作為榜樣的:同樣土山灣出來,人家已經這么有名了。他當時已經去比利時了。

從對話中,可以發現張充仁在土山灣后輩心里的地位以及其在藝術上的成就。其實他在土山灣畫館學油畫期間,曾得到徐詠青的贊賞,安敬齋看到后便拿來徐家匯天主教耶穌會歷任院長神父像,要求他畫成24英寸的肖像油畫,連同徐家匯老天文臺一張,共繪制二十幅。后來這批作品被外籍修士稱贊有意大利文藝復興時期拉斐爾風格。

凡事預則立,不預則廢。正是由于在土山灣打下的繪畫基礎與流利的法語,才使張充仁1931年9月來到法國馬賽,翌月順利考入比利時布魯塞爾皇家美術學院油畫高級班,師從院長巴斯天教授。在求學期間,張充仁以優異的成就獲得時任比利時教育部長的贊譽“東方藝人之來歐洲研究,能競爭不讓人者,實為第一次”,并被當地《晚報》和《晚報畫報》詳加報道。1932年暑假后,他跟隨隆波教授學習雕塑。1936年張充仁學成歸國,回國后他首先拜訪了時年96歲的馬相伯(震旦學院創辦者),馬相伯出面為張充仁舉辦了一次歡迎會,會上還建議他開一次展覽會,借此契機,馬相伯、蔡元培、徐悲鴻以及比利時駐華公使紀佑穆等在上海環龍路“法文學會”(今南昌路科學會堂)舉辦了“張充仁歸國展覽會”(1936年2月22日至3月1日),展出其水彩、油畫、素描等70幅,雕塑作品十多件。展覽期間觀眾達上萬人次,很多人想拜他為師,這也為其創辦“充仁畫室”(勞神父路608號,今合肥路592弄25號)造了聲勢并擴大了社會影響力。

土山灣畫館甚至影響海派國畫家,比如任伯年

中國近代廣告畫之父杭穉英(1900-1947)師從土山灣畫館走出的洋畫家徐詠青,因此他是間接受到土山灣畫館影響的代表人物之一。1913年杭穉英隨父來滬,出于對繪畫的熱愛報考了商務印書館圖畫部并順利被錄取。當時的圖畫部由徐詠青主持(他自1913年起受邀主持這個部門),由于徐詠青本人擅長水彩畫,又精月份牌畫,對還是練習生的杭穉英起了追隨仿效的作用。在這里,杭穉英接受系統的西畫技法,練就了扎實的水彩畫和素描功底,還汲取西洋畫和國畫兩種繪畫形式所長,成就了他革新擦筆水彩畫技法并成為“杭派”藝術風格的月份牌畫大家。

土山灣畫館的洋畫家甚至還影響了海派國畫家,比如任伯年。沈之瑜在《關于任伯年的新史料》一文中說:“他(任伯年)有一個朋友叫劉德齋,是當時上海天主教會在徐家匯土山灣所辦圖畫館的主任。兩人往來很密。劉的西洋畫素描基礎很厚,對任伯年的素養有一定影響,任每當外出,必備一手折,見有可取之景物,即以為鉛筆勾錄,這種鉛筆速寫的方法習慣,與劉的交往不無關系。”張充仁也曾回憶說:“據我了解,任伯年的寫生能力很強,是和他曾用‘3B’鉛筆學過素描有關系的。他的鉛筆是從劉德齋(上海徐家匯土山灣印書館繪畫部負責人)處拿來的。當時中國一般人還不知道用鉛筆,他還曾畫過裸體模特兒的寫生。”沈之瑜與張充仁的說法不約而同地證實了劉德齋與任伯年有較密切的關系,我們也能在任伯年沒骨法的作品中尋跡到西方水彩畫的影響。

對于這個初創“在前清道光二十九(1849年)初堂在滬南,繼而遷至距徐家匯約十余里之蔡家灣。……同治三年(1864年)始再遷至土山灣而定居矣”(徐蔚南:《中國美術工藝》,中華書局,1940年版,第163頁)的只能容納孤兒“留堂工作”而設立的美術工場,歷經以主要負責人范廷佐、馬義谷、艾而梅、陸伯都、劉德齋等為中心的若干發展時期,最終真正實現了范廷佐最初的夢想,即在中國開辦一所專門培養繪畫和雕塑人才的學校,從而培養出一批和他一樣熱愛藝術的學生。1949年,隨著外籍傳教士的大量離開,土山灣畫館的業務量不斷萎縮。1958年,畫館正式并入上海五華傘廠,也宣告土山灣畫館正式退出歷史舞臺。

歷史是已畫上句號的過去,史學是永無止境的遠航。雖然土山灣畫館的輝煌一頁已翻過,但是,徐蔚南曾感慨“以上海而論,有一美術工藝之工場焉,而國人竟茫然無所知,豈不甚怪”的現象隨著更多文獻的公布和研究的深入,受到越來越多人的關注,由此為我們重新構架起超越時空的橋梁并進行交流。

或許,土山灣帶給我們的不僅是一段西畫東漸的歷史,更是一段海派西洋畫家如何通過自身不懈努力,為實現中國美術從古典形態轉向現代形態而進行的變革運動的前夜歷史,而土山灣畫館正是對中國西畫的興盛起到了重要的鋪墊和傳承的作用。正如徐悲鴻在重慶撰文回顧中國洋畫運動時寫道:“至天主教之入中國,上海徐家匯亦其根據地之一也。中西文化之溝通,該處曾有極其珍貴之貢獻。土山灣亦有習畫之所,蓋中國西洋畫之搖籃也。”雖言過其實,但足以肯定土山灣畫館在中西文化交流中的地位。

(作者為上海社會科學院文學研究所青年學者,美術學博士。本文為2017年度國家社會科學基金項目[課題名稱:《民國洋畫運動與中西文化交流研究》,編號:17CZS032]階段性成果。)