馬非馬,“都市養馬人”構建的精神世界

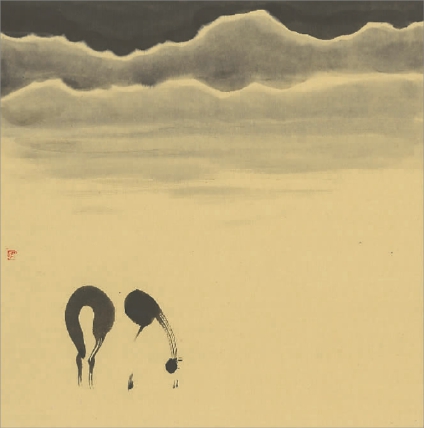

夜色系列之一(紙上水墨) 興安

“我不是畫馬的人,我是一個用筆墨,用心養馬的人。 ”這是一個鐘愛畫馬人的自白,也是一個展覽前言的開篇。

7月22日, “白馬照夜明青山無古今” ——興安水墨藝術展在中國現代文學館開幕。展覽展出文藝評論家、畫家興安近幾年來以馬為主題創作的《風鬣霜蹄》 《云山閑適圖》 《逍遙圖》 《柳下滾塵圖》 《雪山傲視圖》 《駿骨圖》 《地用莫如馬》 《自由》 《興來不暇懶》 《夜色系列》 《山與馬》 《回首》等水墨作品60多幅,包括他工筆臨摹的唐代至清代以及日本的經典馬的冊頁《集古十一駿圖》 、水墨長卷《五駿圖》《三駿圖》和扇畫《引馬圖》 ,及其舊體詩冊頁《溪翁詩集》等。展覽由北京作協、中國美協民族美術藝委會主辦,中國現代文學館、陜西延安西恒建筑有限公司協辦。

或濃淡點染抽象寫意,或細密勾描具象工筆;或恣意馳騁仰天嘶鳴,或愜意悠然柳下蜷臥;或信馬由韁、天馬行空,或一馬當先、萬馬奔騰……被文學家稱為“都市養馬人”的興安筆下之馬千姿百態,意趣盎然,自由馳騁于天地間,承托描繪者的精神脈動。

與興安有30多年友誼的中國作協副主席、北京作協主席劉恒曾與興安有過并肩騎自行車上下班的經歷,卻并不知曉興安畫畫有“童子功” 。屬馬的劉恒自稱格外關注興安筆下忽而寫意忽而工筆,變化多端,似馬非馬的馬。“我更喜歡他的寫意,濃墨枯筆,概括靈動,抽象中又有細微的點睛之筆,他尤其喜歡畫靜態甚至是躺臥中的馬,似乎要與這奔騰急速的年代拉開距離。靜,表現了一種心智,自省和參悟;臥,體現了超然物外的生存狀態,在醉與醒之間,活出瀟灑和明白。網絡時代是個眾聲喧嘩的時代,我們隨時被各種信息吸引和充斥,沒有了沉默和孤獨的時間和力度。興安終于找到一種逃避時代的方式,用筆墨和紙,試圖構建自己的世界。 ”劉恒說。

興安筆下的馬越來越不像馬,愈發地“馬非馬” ,這似乎是很多人對興安畫馬不依舊樣、別出心裁的共識。“都說唐馬肥壯,宋馬雅致,元馬昂揚,清馬畢肖;興安的馬,在似與不似之間,各體兼備。那些奔跑的馬,回響著大地與風雷的聲音,而靜立的馬,昭示的是草原的遼闊與沉著。借著畫馬,興安不僅展示了自己獨異的藝術才情,也慰藉了自己不安的靈魂。 ”中山大學中文系教授、廣東省作協副主席謝有順如是評價。

興安號溪翁,蒙古族人,自幼學習繪畫時便多次參加黑龍江省和北京市的少年美術展。從事文學編輯和文學藝術評論寫作30多年,著有文藝隨筆集《伴酒一生》及散文、評論近百萬字。雖涉獵廣泛,但馬似乎始終是他生命中不可或缺的筆端意象和情感寄托。

興安介紹,小時候在呼倫貝爾,他創作的第一幅作品就是馬群。后來到北京,一直堅持畫到18歲。之后隨著他成了一個用漢語碼字的人,馬逐漸消失在他的筆端。“無夢到鞍馬,有意工文章。 ”清代移居北京的蒙古女詩人那遜蘭保這句詩在興安看來正是彼時他的寫照。直到過了知天命的年齡,當他發現文字已經無法完全表達內心時,他重新拾起畫筆,馬又回到他的生活和夢幻之中。興安收藏了幾乎所有與馬有關的對象,馬鞍、馬鐙、馬鞭、馬轡頭,還有蒙古族馴馬師專用的馬汗刮,但就是沒有一匹真實的馬。

“傳說,明末嶺南有位畫家張穆,養了很多名馬,每天對馬的喜怒哀樂入微觀察,他的馬因此流傳后世。我不想成為一個老老實實畫馬的人,記得每次回到草原,我都迫不及待地跑到馬的身邊,可當我面對它的時候,它總是轉過身體,棄我而去。這時,主人會牽過一匹馬來讓我觀賞,可我卻一點興趣也沒有了。 ”興安說他喜歡這樣的馬—— “它不是用來被馴服的,它要與人類保持距離,它必須有野性,哪怕是被套上韁繩,它也應該保持自己的世界。 ”