讓非遺活起來傳下去

今年6月10日是我國第十二個文化遺產日,對于非遺保護來講,如何把握好繼承和創新的關系?如何擴大傳承人群體系?……面對一系列問題,我們請來專家學者共同探討——

讓非遺活起來傳下去

吳元新與母親管惠芳在制作藍印花布。 楊夢石攝

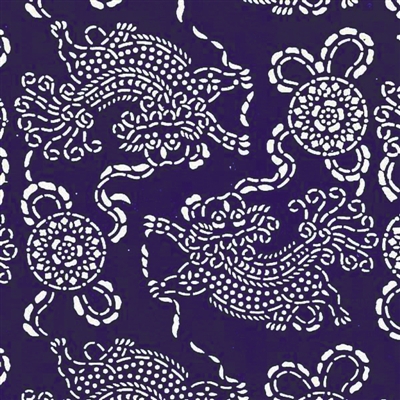

吳元新設計的藍印花布紋樣。 資料圖片

吳元新在晾曬藍印花布。 資料圖片

山東陽信葫蘆刻畫技藝傳承人陳金泉在展示技藝。 王 劍攝

陸光正在制作木雕。 資料圖片

今年6月10日是我國第一個“文化與自然遺產日”,也是第十二個文化遺產日。近年來,我國非物質文化遺產保護工作取得了矚目的成就。然而,如何把握好繼承和創新的關系、如何擴大傳承人群體系等等,又成了將非遺更好地交給子孫后代所亟待解答的問題。近日,人民日報社政治文化部、文化部非物質文化遺產司共同舉辦了“非遺保護——傳承發展的生動實踐”座談會,就這些問題進行了經驗分享和深入探討。

——編 者

傳承不能泥古,創新不能越界

南通藍印花布印染技藝國家級代表性傳承人吳元新講了一個故事,他在調研時看到非遺傳承人劉大炮生前一直堅持“本真性”的傳承,以復制老的藍印花布紋樣為主要的傳承方式,左顧右盼不敢創新,嚴重影響了他非遺項目的傳承與發展,“像這樣的案例在我們身邊還有許多。”

中國社會科學院研究員、中國民俗學會副會長巴莫曲布嫫表示“這已經成了普遍存在的一個問題”,她說,“很多學者都在談非遺要原汁原味,保存原真性、本真性。其實,歷史上,非遺不僅是世代傳承,而且是不斷被創造的,是各時代的傳承人群在與歷史、自然和周圍環境的互動中進行的再創造。聯合國教科文組織有一句話,我們要保護,但我們不要凍結。我們不能用凝固的眼光看待非物質文化遺產。”

“以手工藝品為例,如果傳承人做出來的東西與當下的社會和生活不發生任何聯系,那現在的人們如何能夠很好地認識和理解非遺?非遺得不到認同,又怎樣發展出更好的未來?”中國社會科學院榮譽學部委員、研究員劉魁立說,非遺傳承人“左手連著昨天,右手交給下一代”,要把我們的文化傳統和今天的現實生活很好地結合起來,讓非遺不僅成為對昨天的美好回憶,更成為建設我們今天生活的寶貴資源。

近年來,吳元新在傳承的基礎上開拓創新,傳承的藍印花布已由農村家用紡織品逐漸轉化為現代裝飾品。“尤其是近三年,南通藍印花布不斷開發和研制新品種,從原來的單面印花發展為雙面印花,從原來單一的純棉布發展為真絲、棉麻等面料印花,從原來的藍白兩色發展為復色。并先后創意設計了壁掛系列、包袋系列、絲巾領帶系列、鞋帽系列、玩具系列、工藝品系列等六個大類,近千個品種。充分發揮出藍印花布的藝術潛能和優勢,把創新和傳承結合在一起,形成了良性發展態勢。”

吳元新深有感觸地說,非遺傳承發展不僅要對其歷史價值、傳統技藝予以堅守,也要通過設計創新,把傳統技藝和當下時尚相結合并被大眾喜愛。“沒有需求,沒有市場,非遺傳承發展就成了一句空話。”

然而,有人念歪了創新、發展的經,由此出現了過度商業化、同質化的“非遺產品”,以及每天都在表演的“非遺節慶”,遺產遭受破壞。巴莫曲布嫫表示,自古至今,一些非遺項目已經與商品經濟相結合,恰當的結合可以促進當地社區的經濟發展、改善民生,具有積極意義。“但不容忽視的是,目前很多非遺被一些企業給攫取了,純粹為了賺錢,脫離了本身的文化環境和語境,改變了非遺的性質。‘潑水節’‘火把節’在景點天天上演,而那只是‘表演’,而非‘過節’。所以我們要創新,但一定要尊重遺產,一定要符合非遺持有者和其社區的利益。”

傳承發展中,東陽木雕國家級代表性傳承人陸光正特別關注非遺產品的知識產權保護問題。他以自己的作品為例談道,“我的一些新作品被別的人和廠家仿制銷售,許多人要我打官司,使其停止對我知識產權的侵害。我認為有的作品應該打官司,有的則不需要。題材新穎,富有時代特征,形式技法上均有突破的作品,我贊同以知識產權保護條例來主張權利。但另一類的作品是以傳承面貌體現,源于傳統的土壤,在題材與表現上均為傳統形式,此類作品應屬非遺保護范疇,不應成為個人專利。”陸光正說,“非遺是人們長期生產生活中共同創作,時代流傳的智慧成果,非個人所有。但由于我國非遺保護和知識產權保護分界尚待研究,導致在知識產權理解上的模糊,出現了很多糾紛。我們期待在這方面能有更清晰的解釋。”

非遺保護的核心是傳承人

劉魁立是非遺領域的資深專家,他以為保護傳承人一定是非遺保護的核心,“因為技術本身是無形的,記錄僅僅可以保存,但是它并不能把原來的東西體現出來。非遺還是體現在大師們的身上、手上、頭腦里。”

數據顯示,文化部已命名了4批共1986名國家級非遺代表性項目代表性傳承人。國家自2008年起,補助國家級非遺代表性項目代表性傳承人每人每年8000元,2016年起提高為每人每年2萬元;并已累計支持對571位國家級非遺代表性項目代表性傳承人開展了搶救性記錄。

文化部將非遺持有者、從業者等統稱為“傳承人群”,如何幫助傳承人群提高傳承能力、增強傳承后勁,成了非遺保護向縱深發展的重點課題。2015年10月以來,文化部聯合教育部開展了“中國非遺傳承人群研修研習培訓計劃”(以下簡稱研培計劃),將他們請進專業院校進行系統培訓,加強理論與技術研究,提高實踐水平和傳承能力。截至2016年底,共有57所高校參與,近1萬人次參加培訓。今年,參與高校已達78所。

吳元新的女兒大學畢業后本想留在北京工作,后來在父親的勸說下回南通從事藍印花布技藝的傳承。“她還在學習過程中,研培計劃的機會,給了她特別大的幫助。”吳元新坦言,之前女兒對從事傳統工藝的自信心不強、理解也不深入,她研修期間的導師是清華美院染服系的老師,老師引導她在慢慢熟悉藍印花布的工藝、圖案的基礎上,又給予理論、設計等各個方面的指導,“現在我出門都是穿女兒設計的衣服,時尚、精美。”

北京師范大學教授蕭放說,“研培計劃旨在讓傳承成為人群的傳承,而不僅是單個的傳承人的傳承。保持和擴大傳承人群,是非遺在傳承中延續歷史文脈、永葆民族特性,并在當代生活中愈加枝繁葉茂的基礎。”

文化部副部長項兆倫表示,研培實踐的結果是,非遺的持有者和從業者增長了學識,拓寬了眼界,提高了技藝,并對所持項目的文化內涵有了更深的領悟,對自己手藝的價值和潛力有了更強的自信。“很多學員都有這樣的體會:從來沒敢想,原來自己可以比現在做得更好,能做的東西可以比現在更多,表現的手法可以比現在更豐富,傳統的東西也可以受到現在的消費者歡迎。一些學員回去后又自己辦班,把學習所得讓其他人分享;有的則辦起了合作社,帶動更多的人傳承非遺,起到了培訓一個、帶動一片的效果。”

此外,非遺僅僅有傳承人群的傳承顯然不夠,劉魁立說,“沒有群眾的欣賞和關注,非遺就沒有了社會基礎。就好比戲曲沒了觀眾,怎么傳下去?工藝品沒有大家的欣賞、使用,也只能自生自滅。”

如今,吳元新還做起了“社會傳承”,給許多服裝企業辦起了培訓班,第二年,他發現許多企業的服裝設計師都把藍印花布的元素融入了產品中,“這樣不斷放大藍印花布的影響力,最終讓其煥發出了更強大的生命力。”

版式設計:沈亦伶